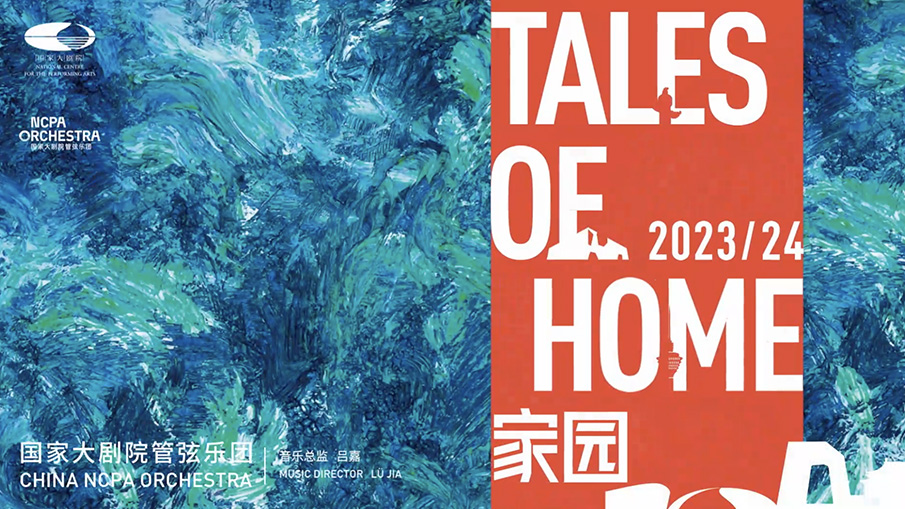

乐季综述

乐季综述

家园之上

家园,是身心的栖所;城市,是家园的所在。2023年是北京建都870周年,回望往昔,我们不禁思索,是什么促使这个伟大城市中的人们一起工作、生活,为共同的目标奋斗?这个城市中的人们是如何应对变化,并且设计和创造他们家园的未来?国家大剧院管弦乐团诞生于北京,从乐团2023/2024乐季的作品中,以上这些疑问也许能找到部分答案。

2023年是伟大的约翰内斯•勃拉姆斯诞辰190周年,这位被冠以“古典”、“传统”标签的固执的北德人,以坚韧不拔的意志与执守,捍卫古典主义的荣光,成为传统意义上古典主义家园最后的掌灯者。在这个乐季,我们将呈献出勃拉姆斯的如落日余晖般辉煌与澹远的第二交响曲,如英雄奋起与淡出的第三交响曲,“自由而孤独”的F•A•E奏鸣曲、《海顿主题变奏曲》等深植传统的杰作,这些作品都体现出勃拉姆斯对的渐行渐远的古典理想的追慕与无奈,对音乐理想家园的捍卫。然而,勃拉姆斯法古却并不泥古,他的孤独与挣扎正是对未来的预言。吕嘉总监将与乐团演出的第四交响曲就是勃拉姆斯洞见未来的作品,在终章的帕萨卡利亚中,我们能感受到作曲家的绝望与希冀、愤怒与骚乱交织出的古典主义者破碎的梦想、悲剧性的隐退,深刻的孤独,它们在音响的洪流中倾泻殆尽......勃拉姆斯作品中的悲剧性的意象几乎都指向唯一的结局:如果故园难再无法避免,那么我将选择远航。一如纪伯伦在《先知》中所说的那样“让家园成为远航之桅,而非静止之锚。”勃拉姆斯的先验性正在于此,直面“现代”的挑战是必由之路。

著名指挥家西蒙•拉特尔在一部屡获殊荣的二十世纪音乐纪录片中,将“现代”作品比喻为“离家出走”,他认为二十世纪的音乐故事在很多方面都是一个离家的故事。在众多才华横溢的作曲家为所处世界寻找新的创造性反馈时,他们离开了十八、十九世纪音乐坚实的“家”的基础:音调和谐、旋律、规则的节奏--这正是勃拉姆斯所守护的精神的家园。另外,对于二十世纪音乐家来说,因为战争,许多人不得不真正意义上离开家乡,流离失所,“离家”也因此有了更显著的表达多样性。在这一个乐季,我们也将从二十世纪作品曲目规划中,体悟到不同的“远行”。勋伯格的《五首乐队作品》、贝尔格的《抒情组曲》、韦伯恩的《交响曲, Op. 21》脱胎自19世纪肇始于维也纳的音乐革命,它们的反响持续至今,我们不仅从这些音乐的忧郁力量中听到了旧世界秩序的崩溃,还能听到二十世纪后半叶音乐在时代重构中崛起;布列兹管弦乐队作品《记谱法》着眼于战后一代年轻人,这部作品与它同时代的许多其他作品一样,决心抹去家园废墟的残影,为新世界建立新的话语体系;巴托克的《两幅肖像》写于离家前,康戈尔德的小提琴协奏曲创作于流亡后,两人都是他乡终老,是身心“离乡”的代表。

如果说“离家”是二十世纪的音乐旅程关键词,那么我们不禁会问:身处二十一世纪的我们是时候回家了吗?对听众来说,在新乐季、在新开幕运营的北京艺术中心听到美籍华裔钢琴家黎卓宇演奏《黄河》钢琴协奏曲或许就是精神上的一种回归;而听到王健再次奏响陈其钢《逝去的时光》,以及黄若《蝶•变》、盛宗亮《神鸡破晓》和贝恩德•多伊奇为中国传统乐器笙而作的协奏曲《现象》的首演,我们甚至可以说,这是全新的自我发现,就像作家斯科特•菲茨杰拉德所说的:“远行后的回归真是一件有趣的事,一切看起来都是一样,感觉也一样,甚至气息闻起来也一样,然后你会意识到,唯一改变的其实是你自己。”

启发瓦格纳创作出《特里斯坦与伊索尔德》的德国哲学家叔本华对音乐有深刻的洞察,他认为与其他艺术相比,音乐在人性中的根基更深;如果说其他艺术形式是外部现象的代表,是事物本质的象征;那么,音乐就是本质本身,我们智力所感知的世界的平行形式。正因为如此,我们视音乐为精神家园,它拥有直指人心的力量,具备不受藩篱圈囿的人性,它能轻而易举地创造文化认同,创造团结和消解隔阂。

2023/24乐季,我们将迎来三部历经反复推迟的新作首演,探讨了三年终于实现的宁峰驻院艺术家计划,丹尼尔•加蒂、郑明勋、张弦、吕绍嘉、黄佳俊、吴怀世,以及维京古•奥拉弗森、王健、扬•沃格勒、谢库•坎纳-梅森、刘晓禹、黎卓宇、梅第扬、吴巍等海外艺术家疫情后的首次集体回归。与吕嘉总监以布鲁克纳为主的德奥音乐探索,是向灵魂栖息处的无限靠近。北京不是所有人的家乡,却是世界音乐版图中一所闪耀的精神家园。

驻院艺术家