卡普莱特府邸的庭院里正举办一场化妆舞会来庆祝卡普莱特的女儿朱丽叶的生日。当时朱丽叶已经许配给了帕里斯伯爵,而朱丽叶的表哥提拔特正向帕里斯伯爵夸耀朱丽叶的魅力。卡普莱特向宾客们介绍他的女儿朱丽叶,并邀请大家跳舞。这时蒙太古家的罗密欧和他的朋友麦库修等人戴着面具潜入了舞会。当罗密欧看到翩翩起舞的朱丽叶时,即刻坠入了爱河。朱丽叶跟她的乳媪葛璐德坦言她对婚姻毫无兴趣,但当罗密欧在一个比较安静的时刻走近她身边时,两人一见钟情。正当罗密欧与朱丽叶发现彼此的真实身份时,提拔特认出了罗密欧。凯普莱特制止了意欲攻击罗密欧的提拔特,罗密欧一行匆忙离场。

五幕歌剧《罗密欧与朱丽叶》是法国浪漫主义时期歌剧的杰出代表,由法国作曲家夏尔·古诺(1818-1893)作曲,儒勒·巴毕耶、米歇尔·卡雷根据莎士比亚的名剧《罗密欧与朱丽叶》于1867年改编而成,同年4月27日在巴黎抒情歌剧院首演。首演后这部歌剧在全世界的受欢迎程度与日俱增,成为古诺最著名的歌剧作品之一。作品的剧本成功地还原了莎翁名著的戏剧精髓,古诺为两位主人公的爱情悲剧进行了精彩的音乐描绘,剧中多个角色都有咏叹调,两位主人公多个二重唱段落优美动听,堪称经典。

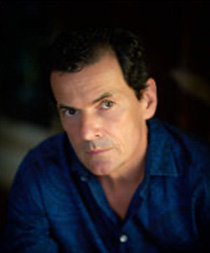

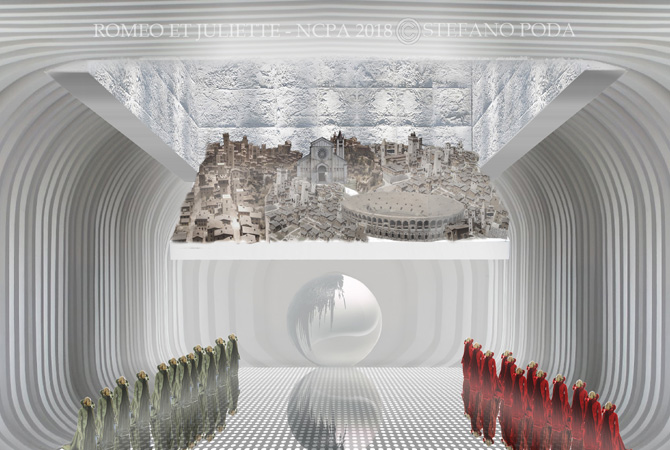

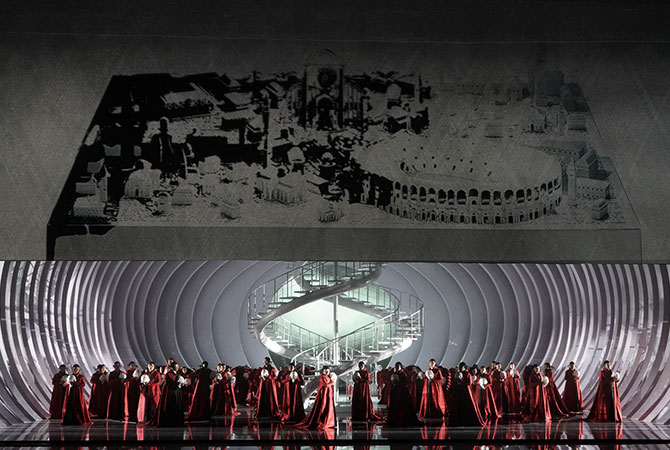

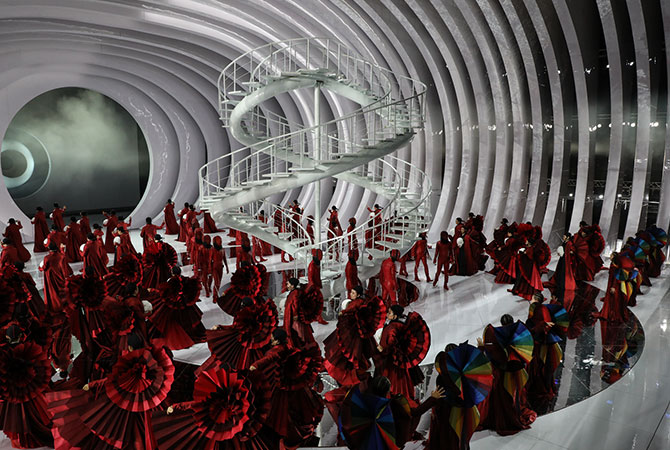

2024年,为庆祝中法建交60周年暨中法文化旅游年,1月25-28日,国家大剧院将上演这部由法国作曲家古诺创作的歌剧《罗密欧与朱丽叶》。作为今年开年大戏,本剧由世界著名歌剧导演斯特法诺·波达一手打造,中国指挥翘楚许忠执棒国家大剧院歌剧演员队、合唱团、管弦乐团携手中、法、意、德多国顶尖艺术家联袂上演。此外,本次演出网罗了包括阿尼·约伦茨、托马斯·贝廷格、尼古拉·泰斯特,亚历山大·迪阿梅尔、卢卡·格拉斯、保拉·加尔迪纳等国际当红一线实力派演员;同时邀请了张玫瑰、王川、梅杰、张文巍、张扬、张亚洁、胡越、苑璐、王璟、阎司南、王猛、赵登辉、梁羽丰、张乐等多位年轻优秀、极具实力的华人歌剧演员加盟。另外,特邀意大利舞蹈演员西尔维娅·西斯托与北京歌剧舞剧院青年舞蹈演员共同呈现剧中经典舞蹈场景。

当晚,罗密欧翻墙进入凯普莱特家的花园。看到朱丽叶走到阳台上,罗密欧向她深情表白。这时朱丽叶家的仆人出现,暂时打断了他们的相会。朱丽叶的乳媪葛璐德将仆人支开,罗密欧与朱丽叶再次独处时,朱丽叶向罗密欧许诺,此生非他莫属,并相约次日完婚。

罗密欧来到修道院拜访劳伦斯神父,并向神父坦露他对朱丽叶的爱意。不久之后,朱丽叶在乳媪葛璐德的陪同下也来到修道院。神父一心希望这对年轻爱侣的结合能够化解两大家族之间的世仇,于是为他们成婚。在凯普莱特府邸外,罗密欧的随从斯苔法诺激怒了凯普莱特家族的人,麦库修及时出现前来支援斯苔法诺。而提拔特在决斗中刺杀了麦库修,罗密欧忍无可忍,便在比剑中杀死了提拔特。维罗纳公爵到场,两大家族各执一词,都要求其伸张正义,于是他决定将罗密欧驱逐出境。

晚上,罗密欧来到朱丽叶的房间与她告别。次日早上,卡普莱特要求朱丽叶与帕丽斯伯爵举行婚礼,朱丽叶找到劳伦斯神父向他求救。劳伦斯一边让朱丽叶喝下假死的药,一边派人让罗密欧来解救朱丽叶。朱丽叶照办了,在婚礼当日服下药水昏死过去。

罗密欧未能收到求救信,当他来到朱丽叶的墓地,以为朱丽叶真的死去,悲痛欲绝,喝下了带来的毒药。而此时朱丽叶醒了过来,发现罗密欧服毒将死,她也拔出匕首刺在自己的胸口。两人共赴黄泉,悲剧无法挽回。

《罗密欧与朱丽叶》是莎士比亚早期杰作,问世于16世纪末。据记载两百多年前亚平宁半岛上的维罗纳古城确有相似传说,后来陆续有意大利人、法国人、英国人写了故事读本,莎士比亚的戏剧可以说是文学版的“终结者”,强烈的戏剧张力和诗意美感至今读来仍令人赞叹不已。莎士比亚之后,一代又一代人以自己独特的想象力和艺术形式将他的杰作穿越时空带到我们面前。

也许这是所有歌剧中男女主角唱段最多的一部,为表达至纯、至强、至烈的情感,古诺不惜笔墨。纯,主要体现在前两幕,圆舞曲节奏的咏叹调“在这醉人的梦境中”揭示了少女朱丽叶的天真快活,然后是从罗密欧的由衷赞美“可爱的天使”引发的二重唱。第二幕露台上朱丽叶梦幻般的独白和罗密欧的幸福感慨,大段二重唱展露出少男少女才会有的心醉神迷。

强,始于第三幕。一对恋人不顾家族世仇的严酷现实,请劳伦斯神父为他们主持秘密婚礼,他们在上帝代言人面前发出神圣誓言,坚定的节奏和字字顿挫的旋律显示非凡的勇气。当罗密欧在冲突中为给朋友报仇杀死了朱丽叶的表哥,被亲王宣布流放,那一晚的诀别场面令人痛断肝肠,二重唱“新婚之夜,甜蜜的爱之夜”将悲痛与挚爱凝为一体,不幸,更强化了他们的感情。

烈,既是悲的顶点也是爱的升华。面临逼婚的朱丽叶寻求神父帮助,决心服下假死的药,等待时机逃离。古诺用一段情绪激烈的音乐表现她从恐惧无措到果断吞药的心理过程,呈现在观众面前的已然一个刚烈女子。第五幕对原作改动较大,一方面删除了其他人物和情节,只留下墓穴中这对恋人,还把本来罗密欧绝望服毒、朱丽叶醒来惊见爱人已死、毅然自刎的简短结局大大铺展,写成一大段生死对话:罗密欧在一曲悲痛的“我亲爱的妻子”之后吞下毒药,朱丽叶恰在此时醒来,与爱人惊喜相拥,两人一起幻想“来吧,让我们飞向天涯海角”,可惜毒药发作,在罗密欧合上双眼之际朱丽叶猛然将匕首插进自己胸膛,近二十分钟的大抒情将整部剧缓缓推向结局,让生长于仇恨深渊中的爱情之花在观众心中臻于至美。

——周小静(节选自为本版《罗密欧与朱丽叶》节目册撰写的导赏文章)

法国作曲家夏尔·古诺,他最负盛名的作品就是改编自巴赫旋律的《圣母颂》,无论中外皆妇孺皆知、耳熟能详。他的歌剧《浮士德》和《罗密欧与朱丽叶》也经常上演,同属最精彩的法国歌剧之列。《卡门》的作曲家乔治·比才是他的学生。他于1869年创作的《教皇颂歌》(Pontifical Anthem)在1949年被梵蒂冈正式认定为国歌。

古诺1818年出生在一个艺术世家,母亲是钢琴家,父亲是曾经获得罗马大奖的画家。同年,卡尔·马克思出生在德国。古诺自幼跟随母亲学习钢琴,后进入音乐学院学习作曲,1839年赢得著名的罗马大奖,得以去意大利罗马进修。意大利之行对于古诺的意义是十分重大的:他专研了帕勒斯特里那(Palestrina)的音乐以及别的许多十六世纪的宗教音乐。1842年他的第二部弥撒在维也纳上演,他也得以去维也纳旅行,期间被莫扎特伟大的歌剧《魔笛》所震撼。青年时期的轨迹,也预示了古诺的创作重心:歌剧和宗教音乐。以《浮士德》和《罗密欧与朱丽叶》为代表,他的壮年时期是歌剧创作的巅峰期,而到了1870年往后,他的艺术生涯则大多属于宗教音乐,他本人也是虔诚的天主教徒,他的钢琴上的谱架雕刻了耶稣基督的头像。

作曲家门德尔松的姐姐范妮·门德尔松是当时著名的女钢琴家,也是古诺的好朋友。她将巴赫的十二平均律介绍给古诺,古诺将平均律誉为“钢琴学习的法则,作曲者毋庸置疑的教材”,并将C大调序曲(BWV 846)中的旋律进行再创作,命名为《圣母颂》,使之成为最流行的古典乐曲。

古诺的第一部歌剧写于1851年,不过当时并不成功。直到1859年根据哥德的小说《浮士德》创作的同名歌剧大获成功,第一年就连续上演70场,他才奠定了自己作为歌剧作曲家的地位。1867年首演的《罗密欧与朱丽叶》则是根据莎士比亚同名戏剧创作,旋律丰富,也是古诺歌剧的代表作。1864年首演的另外一部歌剧《米莱耶》(Mireille)如今上演不多,但音乐学家们对这部作品评价较高。古诺别的作品则大多数湮没在了历史长河中。

在古诺的年代,他也属于最顶尖的作曲家。有一个例子可以佐证:当时埃及当局想约请最一流的作曲家创作《阿依达》,但暮年的威尔第已经意兴阑珊,几次三番推诿。埃及当局随后以邀请法国人古诺或者德国人瓦格纳来创作进行威胁,威尔第终于提高了重视程度,下笔创作了晚期重要的大歌剧《阿依达》。

晚年,古诺修订了自己的十二部歌剧。1893年10月18日,古诺在巴黎郊区Saint-Cloud的家中去世,当天他还在钢琴上弹奏自己最后一部《安魂曲》。在他的葬礼上,圣桑弹奏管风琴,弗雷指挥合唱团和乐队最后为大师送行。

——卜之(节选自为本版《罗密欧与朱丽叶》节目册撰写的导赏文章)

斯特法诺·波达对于物质和精神世界进行了非常广泛的探索,其研究涉及文学、音乐、哲学乃至造型艺术等诸多领域。他付出了透明且诚恳的脑力劳动,关注事实分析,并注重道德和艺术的自我发展。

丰富的舞台调度经历也帮助波达实现了作为人和作为艺术家的双重成熟。这些经历使他得以准确地改变、探索、重新发现事物,并最终实现自己的目标。波达将艺术的完整性注入到了每一场舞台调度中:他对导演、舞台设计、服装、灯光和编舞都同样负责。舞台调度里的一切都基于他连贯且独特的舞台风格。从1993年到现在,从早期到近期作品,我们都可以看到波达独特风格的延续。

值得一提的是,斯特法诺·波达的作品恰好出现在音乐戏剧和歌剧变化革新的背景环境里。更确切地说,他的作品并不是激进式的前卫,有时会引发反对的声音,也有时完全融入了舞台的表现与声音中,变得浑然天成。

对斯特法诺·波达而言,音乐戏剧是一种拥有象征意义的艺术形式。他认为艺术最初是高度浓缩的,而后慢慢实体化,展示出视觉效果。但那种感性的、无形的音乐语言的浮动始终存在。恰是因为这一点,波达不仅仅是一位艺术家,还是一位艺术匠人。他全面、审慎且真诚的对待作品中的艺术和创意,并多元化的涉及周边领域。

波达是一位真正的现代艺术家,其作品所创造的世界观、怀恋感激发着人们的思考,以及道德、美学角度上对世界的理解。在他的作品中,艺术不仅因其社会功能而被人们理解,它还借助美学、对称、和谐等内在标准,揭露了象征意义、升华了一般概念、并实现了美学吸引力。

波达的作品不论证,也不诠释,作品本身会说话,是内容本身鼓励着观众去分析、理解个中涵义。在艺术诠释的双重性,孤立主义和情境化主义中,波达倾向于后者。他希望人们可以理解潜台词、情境、表达形式、象征涵义,从而理解艺术的实物化表达,以及那些推动着他创作一项又一项作品的独特艺术假说的展现。即使如此,他的许多作品仍需要观看两次或三次,以便清晰地领会所有融合在音乐戏剧中的线条和图案,因为它们恰恰代表着他的视觉语言的丰富性,有力、直接且感性。斯特法诺·波达不认为自己是创作者,而是把作品留给观众,去通过自己的理解进行“创造”,从理解部分到诠释整体。这样的观念激发着歌剧演出后在观众心中的二度创作,也解释了一种对于真理的追寻过程,从而与作品本身融会贯通。

——赫麦·拉底格拉斯(翻译、节选自《The Scenographer》)

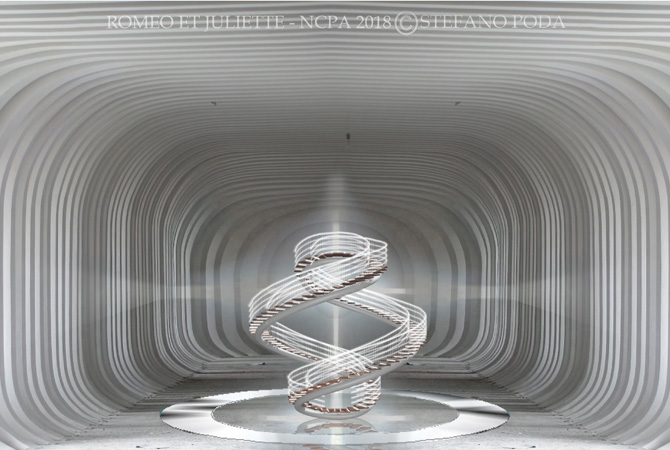

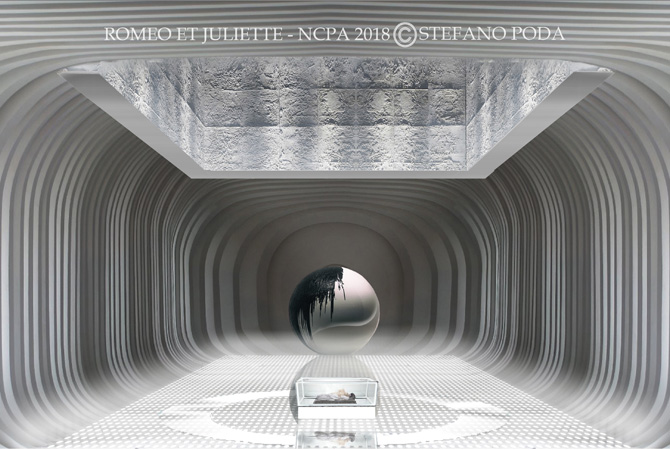

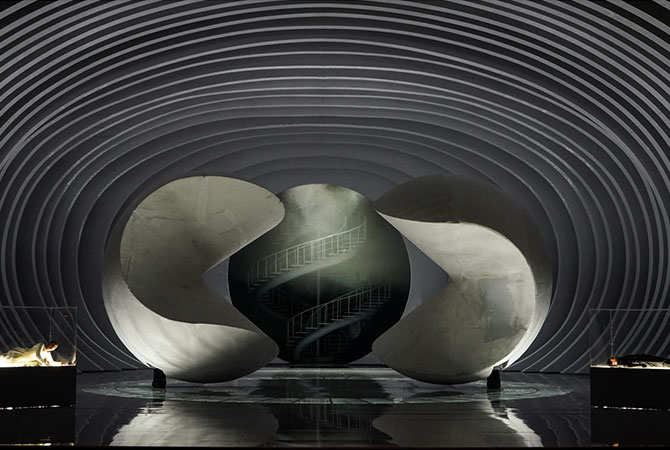

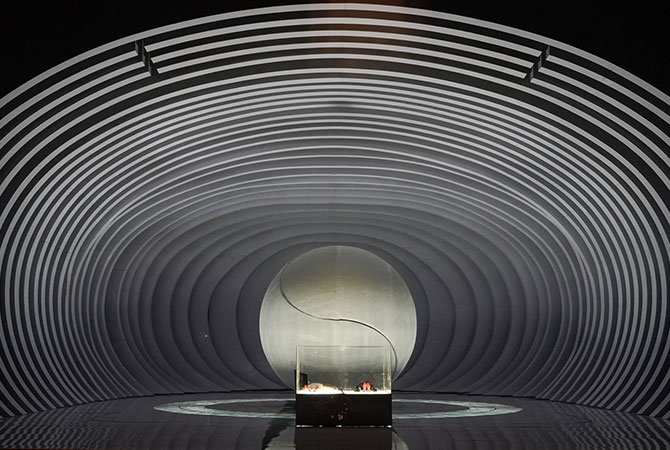

这部歌剧不只是属于法国或意大利的,而是适合所有人的,它汇聚了所有艺术形式,包括古典艺术和当代艺术。歌剧不是一个节目或一部电视剧,更不是一部电影或话剧。换言之,歌剧不是一个能被具体描述的事物,而是唤起人们心中永恒世界的综合艺术。这部《罗密欧与朱丽叶》是抽象的、诗意的,且具有象征意义的。观众不是为了看一个爱情故事,而应该通过这个遥远的世界,唤起心中的些许疑问,能够想到自己的家庭,自己的未来和过去,甚至可以通过冥想来治愈心灵的创伤。这是我将所有元素都集于歌剧的原因,我的创作是为了寻求整体统一性,当我闭上眼睛,聆听音乐时,我试图创造出面向所有人的幻境。就像舞台上的设计有螺旋式楼梯、球体和光圈一样,这一些都代表着环形思维,从西方到东方,从古典到当代,所有的一切都能回到原地,尊于内心。

——斯特法诺·波达