昨天清晨,逯瀚走进了办公室。他看了一眼手机,里面记录着这一天的全部工作:国家大剧院公众开放日艺术节全程录制,国家大剧院建院十周年音乐会录制。作为国家大剧院影视节目制作部录音师,他将在导播台上与7000多名观众共同度过大剧院十周年生日。

昨天上午9点,第一批观众走进大剧院,通过水下廊道时,两旁身着各种戏装的演员们吸引着观众,引来了第一波拍摄热潮。在橄榄厅的大铜门前走出一队“红军战士”和“江西百姓”,他们唱起了歌剧《长征》中的合唱《三月桃花心中开》。戏剧场前的戏台,北方昆剧院的年轻演员表演着昆曲《牡丹亭》中的片段,优雅的唱腔引起驻足围观的观众阵阵掌声。

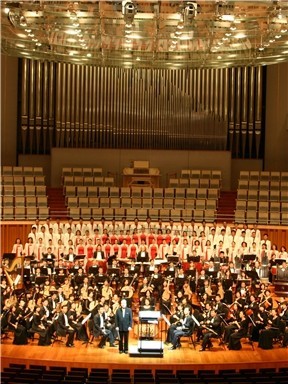

上午9点30分,音乐厅里,著名指挥家谭利华走上舞台,他说:“今天的音乐厅像是一个花的海洋,因为今天是国家大剧院开业十周年,是大剧院的节日,也是观众的节日。”

随后,一曲《春节序曲》奏响,谭利华边指挥边讲解,乐团为观众演奏了柴可夫斯基的《胡桃夹子》等乐曲。谭利华通俗易懂的讲解让现场观众受益匪浅。

大剧院的公共空间歌声、乐声、舞影此起彼伏,不但国家大剧院合唱团演唱中外名曲,更有俄罗斯民间歌舞和瑞典西海岸民歌在此上演。歌剧院则放映着影片《千年之约》和国家大剧院歌剧电影《长征》的片段;在资料中心,钢琴家谭小棠、歌唱家王喆和王泽南与中科院、清华大学的艺术团体同台演出,与会员代表分享十年的艺术点滴;在新闻发布厅,著名主持人白岩松和观众们一起聊“十年大剧院,十年歌剧梦”,他用自己的亲身经历,讲述对国家大剧院十年来创作和制作的中外歌剧的解读,讲述国家大剧院十年歌剧发展路的点点滴滴。

下午2点30分,著名表演艺术家濮存昕在艺术资料中心举办分享会,与观众分享他与大剧院的十年戏剧情。活动结束时,濮存昕将一把定制的宝剑赠予国家大剧院,以纪念“十年磨一剑”的重要时刻。

晚上7点30分,著名指挥家吕嘉携手国家大剧院管弦乐团在音乐厅举办国家大剧院十周年音乐会,众多著名歌唱家和演奏家在音乐会上演唱和演奏国家大剧院制作的中外歌剧选段和中外经典音乐作品,赢得现场观众阵阵掌声。

观众之声:大剧院就在我们的生活中

“人民性是我们剧院的根”

以“不忘初心”为主题的“公众开放日艺术节”吸引了7000多观众参与,体现了国家大剧院“人民性、艺术性、国际性”的宗旨。

国家大剧院院长陈平认为:“国家大剧院一路走来,精彩绽放的背后彰显的是党中央、国务院的英明决策、改革开放的伟大成就和中华文明的繁荣昌盛。能够亲身经历国家大剧院的十年辉煌,首先应该感谢这个伟大时代。”

国家大剧院副院长王争鸣在接受记者采访时说:“今年的观众来自首都各界,特别是来自基层的人民群众,有些观众是连续十年参加我们的‘公众开放日艺术节’,让我们非常感动,既体现了我们国家大剧院‘人民性、艺术性、国际性’的宗旨十年来取得的成效,也体现了以人民为中心的工作导向。”

“需要门槛更低,艺术更高”

白岩松也是国家大剧院十年的见证者,昨天分享会后,他接受记者采访时说:“对于国家大剧院来说,从刚诞生到十周年是一个漫长的路程,但从大剧院真正的使命来说,十年,刚刚起步。我觉得走进大剧院,正慢慢成为越来越多的北京人,包括全国各地到北京来的人的一种习惯,养成这样的习惯需要门槛更低,艺术更高。相信未来的中国人会在吃饱穿暖之外有越来越多的精神需求,而国家大剧院原本就承担着这种需求的供给,因此我对未来二十年、三十年更为期待。”

表演艺术家濮存昕对记者说,“在天安门广场的西侧,人民大会堂的旁边,国家大剧院像一座山峰一样,它已经耸立起来了。这里面需要剧目,需要艺术家,更需要观众,一切都是为了让观众走进来,一切都是为了文化生活不断提高的审美要求。必须有国家级别的,必须有和世界对话的,中国自己的这样一个平台。十年来,从无到有,到今天勇敢地迎接市场化,而不是商业化,用‘文化消费’这种良性循环的方式,丰富人们的日子。”

“大剧院就在我们的生活中”

开幕十年的国家大剧院已经成为许多观众的艺术之家,公务员阮女士告诉记者:“我从首演就来国家大剧院,关注它已经十年了。这十年我在国家大剧院看过的印象最深的演出是《复兴之路》,国家大剧院对北京市的文化生活起到了补充和拓展的作用,位置好,在北京市中心,非常方便。”

广渠门中学附属花市小学的老师何静说:“作为北京人,从大剧院建院就开始关注,大剧院的开幕对于北京市民和所有生活在北京的人来说是提升整体人民艺术素养的平台,对孩子来说更好,因为我们孩子深入接触了大剧院之后,能够近距离欣赏经典艺术,尤其是艺术家与孩子这么近距离接触,孩子们深入了解了艺术的形式,我觉得提升了整个学生的艺术素养。”