白天 70余场活动精彩纷呈

清晨的阳光照进冬日里依然水波流转的人工湖面,国家大剧院水下走廊被映照得梦幻而温暖。昨天,这片平日里安静到甚至有点冷清的空间始终人流如织。“看这儿,一、二、三!”相机和手机拍照时响起的快门声此起彼伏。许多观众刚从北检票口进入大剧院,就已经开始挪不动脚步了。歌剧《金沙江畔》中漂亮的藏族姑娘梳着长长的辫子,脸颊上浮着两抹可爱的高原红;话剧《风雪夜归人》里,身着一袭粉色旧式衣衫的“玉春”笑容明艳而娇羞……一个个曾定格在大剧院舞台上的人物“走”出了属于他们的故事,常来看演出的观众一眼就看出眼前的角色是哪部作品中的。抬头仰望,悬挂的彩色垂幔影印着十年间重要演出的瞬间;东西两侧的展厅里,《华章》与《回眸经典》两个展览默默地讲述着大剧院成长至今的故事;脚下,从2007开始的年份一路向北铺展,将观众们从大剧院的回忆中唤醒,带进了更加热闹的开放日现场。

北玻璃幕墙下,“阿凡提”的歌声刚落,西咖啡厅前就奏响了欢快的民乐《步步高》,戏剧场门口鲜红的“一桌二椅”下,杜丽娘与柳梦梅情衷款诉,《牡丹亭》古色古香的调子同样引得许多人驻足欣赏。不远处的南玻璃幕墙下,一位穿着“军装”演出服的歌唱家正准备上场,听到两位曾经同样当过兵的观众想要合影,立刻热情地答应了。

不少观众一路小跑,左看右看,生怕错过了每一个精彩的表演,从湖北远道赶来的路先生就是其中的一员。一个多月前,路先生千方百计拜托朋友给要来了这张票,希望能亲眼看一看大剧院十周年的正日子。“大剧院的公众开放日我来过四五次了。”路先生说,“不管是建筑风格还是艺术内涵,在我看来,大剧院都是全国最顶尖的。”

上午十一点,新闻发布厅坐得满满当当,著名主持人白岩松亮出了自己作为古典音乐发烧友的另一面,与大家分享了许多关于歌剧的理解:“我们一提歌剧,很多人就说,我听不懂,歌剧有歌词,有情节,反而是最容易拆掉古典音乐门槛的那一种。其实音乐并不是让你‘懂’的,它最重要的在于美,在于感受和触动。”幽默的语言和深刻的见解让场内时常爆发出热烈的掌声。“能参加大剧院建院十周年的活动,我觉得非常荣幸,但我更期待着它的二十年、三十年甚至更长远的未来。”白岩松在接受采访时说,“希望大剧院能继续坚持‘一高一低’,让欣赏艺术的门槛更低,让艺术的水准更高。”昨天下午,作为国家大剧院戏剧演员队艺术指导的濮存昕也在艺术资料中心将一把宝剑赠给了大剧院,以此来铭记这个“十年磨一剑”的特殊时刻。

从上午九点一直到下午四点半,七个半小时的时间里,70多场演出在大剧院的各个角落里轮番上演,直到暮色四合,广播里响起告别的声音,大家才一步三回头地离去。据初步统计,大剧院在这段时间共接待了7000名观众,超过了之前预计的6000人。庞大的人流量不仅对安检是巨大的压力,场内秩序的维持也离不开众多工作人员和志愿者的努力。

王女士就是几十名志愿者中的一员,早上六点天不亮,就从清河附近的家中赶来了,一路换了三次地铁。活动开始前,她和其他志愿者一起负责给场内的观众检票、安排座位,活动结束后,则要迅速地把座椅和场地恢复原状。一天下来,直到和记者交谈时,王女士才想起自己甚至没来得及在大剧院里好好转一转。“安排在这儿,还是要坚守好自己的岗位。”王女士说,但也正因为如此,王女士头一次近距离地看到了原来只能在电视和电影屏幕上见到的濮存昕。以这样一种方式参加到大剧院十周年的重要时刻中,对于王女士和许多志愿者来说,也是一次格外有意义的体验。

夜晚 30余名音乐家再送祝福

昨晚七点半,安静了不多时的大剧院音乐厅再度热闹起来。白天,谭利华刚刚执棒北京交响乐团在这里上演了两场音乐会。锦簇的鲜花装点着“大剧院10周年音乐会”的金色挂牌,音乐厅中的气氛格外热闹。此时的观众席间,张千一、张继刚、郝维亚、印青、雷蕾等艺术家互相问候致意,趁着演出还没正式开始,不少观众纷纷拍摄下这个难得的画面。一位观众一边按动着手机,一边对记者说:“这一个镜头里不知道有多少大师呢,我得拍回去好好数一数。”

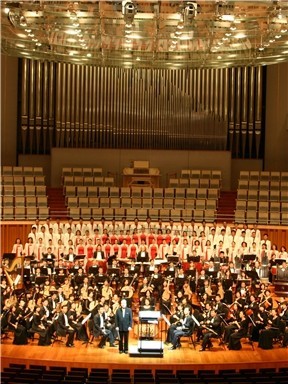

灯光一暗,国家大剧院现任音乐艺术总监吕嘉与大剧院管弦乐团的乐手登上舞台。随后,小提琴家吕思清、大提琴家王健、二胡演奏家宋飞、琵琶演奏家章红艳依次登台,因为手伤长时间未曾露面的郎朗也现身音乐会,与马克西姆·兰多共同演绎了一首《蓝色狂想曲》。下半场,国家大剧院前任音乐艺术总监、大剧院管弦乐团的创始人之一陈佐湟也不远万里从美国赶回了这方他熟悉的舞台,与这支他一手组建的乐团演奏了热烈的德沃夏克《狂欢节序曲》。宋元明、石倚洁、孙秀苇、廖昌永、张立萍、阎维文、戴玉强、魏松等大家最为熟知的歌唱家轮流献唱,《偷洒一滴泪》《今夜无人入睡》《我和我的祖国》等名曲优美的旋律响彻音乐厅。

而作为当晚最大的“彩蛋”,国家大剧院院长陈平最后上场,带领乐团和大剧院合唱团这两支倾注了他无限心血的队伍,共演了歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲和歌剧《长征》选段“我们终将得胜利”。

虽然只跟着吕嘉进行了几天集中的“训练”,陈平指挥起来却十分有模有样,协调各个声部,调动乐手的情绪,每个环节都看不出其实是个“外行”。

第一次从幕后走到台前,陈平院长也十分激动:“十年来大剧院演了8000多场演出,我还是第一次上台。这几天我和乐队合了三次,三次下来就腰酸背疼,后背腰上都贴着膏药,衣服的领子也勒得难受,可见咱们的艺术家有多么不容易。刚才在后台,我心跳得特别快,血压升高,手都凉了,大家都来给我做工作。”想了半天,陈平终于还是决定上台,而大家也随之对他幽默谦虚的话语和格外精彩的表现报以异常热烈的掌声与欢呼。从一个光有建筑的空架子到如今成为享誉世界的艺术殿堂,回想这些年大剧院走过的路,陈平感慨良多,而他对大剧院的评价,最终却落在了这样一件看似并不起眼的小事上:“我们的观众里有这样一位妈妈,她总是带着自己有自闭症的儿子来大剧院看演出,孩子高兴了,他们一家人就高兴了,我想这就是大剧院存在的意义。”