(作者 刘思瑶)在杨丽萍和希薇·纪莲依次亮相国家大剧院舞蹈节之后,这场持续一个月的“身体狂欢”将继续新的high点。先是来自东西方两个舞团的两部《春之祭》隔空打擂,接着是谭元元的新作,最后以中芭新的里程碑《小美人鱼》压轴。如此目不暇接,眨一下眼似乎都成了奢侈。

没错,杨丽萍优雅的孔雀倩影还在眼前晃动,“世界第一腿”希薇·纪莲饰演的令人心碎的玛格丽特仍缠绕于心间,可一个月30场如此密集的演出容不得你细细回味,舞蹈节后半程更加精彩纷呈。

首先登场的是意大利阿岱舞蹈团的《春之祭》,在2013年《春之祭》诞生100周年前两个月,欣赏该作真是别有滋味;最妙的是,隔日美籍华裔编舞家沈伟——2008年奥运会《画卷》总编导——的《春之祭》也将登台,东西方《春之祭》对比欣赏?只能说这是这次舞蹈节才能得到的实惠。

此外,中国国家芭蕾舞团与编舞大师约翰·诺伊梅尔合作的《小美人鱼》,前不久刚刚在天桥剧场首演获得极大成功,中国艺术研究院舞蹈研究所所长欧建平说,“我即便连看5场,也不能真正将每一个美丽的瞬间留在脑海。”他甚至大赞,“从这部舞剧开始,中芭进入了新时期。”怎么样?这场盛宴,绝对值得关注到底。下半场,让我们先从《春之祭》说起。

东西方《春之祭》PK,请选你的菜

斯特拉文斯基创作《春之祭》时,没有预料到首演会引起口哨、嘘声和大骚动,正如他无法预料日后,英国古典杂志将其评为对西方音乐史影响最大的50部作品之首。如今只有级别够格的编舞才敢动这部经典,编一部自己的《春之祭》。比如意大利阿岱舞团的首席编舞马乌洛·比贡泽蒂,或者将这个作品酝酿了12年的沈伟。

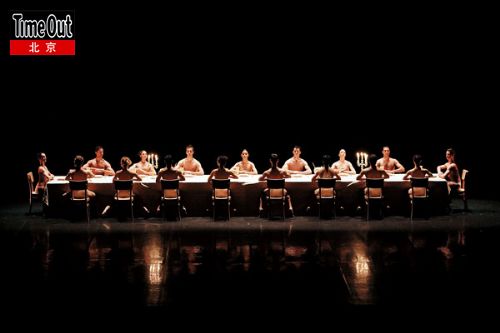

对于京城舞迷而言,阿岱舞蹈团和马乌洛·比贡泽蒂都不是第一次出现的名字。早在6年前的中意文化年,比贡泽蒂就曾带领这个意大利最著名的现代芭蕾舞团来京演出,那一次,他们奉献的是《向巴赫致意》《歌曲》和《康塔塔》,令京城观众印象最深的,是舞者那宛如米开朗基罗雕塑般美丽的身体。这一传统在比贡泽蒂的《春之祭》中也同样得到了体现:不同于皮娜·鲍什那沾满了泥土的战场,比贡泽蒂更贴近最初版本的传统编舞,展现了自然的力量、身体的力量、人性的力量。用欧建平的话来说,“那些动作有一种原始的冲动的生涩的力量,意大利味道浓重,是一种古老的土风舞的感觉,不加修饰,会让看惯了古典芭蕾的人觉得耳目一新。”

而沈伟手中的《春之祭》,放弃了叙事,以舞台画面艺术感来直击观众的内心。如同他在2008年奥运会开幕式上创作的《画卷》,那是舞蹈与绘画艺术的结合——这也是沈伟立足世界芭蕾舞界的最大特色。“沈伟的作品很抽象,是动与静的有机结合,不是跑来跑去的速度型。他的作品不叙事,有浓重的色彩性和绘画性,看他的舞蹈就像在看一幅画。”欧建平如此评价沈伟。

说起沈伟将绘画艺术融入舞蹈创作,就不得不将时钟调到他最初学习舞蹈的时刻。据欧建平回忆,1989年在广东现代舞团招生时,第一次见到沈伟。“当时金星去了美国,沈伟便补空进了舞团。他是武生出身,身体条件很好,但舞蹈范儿不足,总是受到批评。因为沈伟自幼学习绘画,加上他有唱戏的底子,对传统文化的了解比一般舞者深厚,我建议他将绘画与舞蹈结合到一起,走出自己的路来。”欧建平说起那时学生交编舞作业,有些一个也拿不出,沈伟一下子就会拿出三个,且各有风格。“1994年全国首届现代舞大赛,沈伟一下拿了创作和表演两个金奖,后来去了美国,拿了‘尼金斯基奖’、‘麦克阿瑟天才奖’。”

除却《春之祭》,此次沈伟还将带来《天梯》。“《天梯》的灵感来源于比利时超现实主义画家保罗·德尔沃的画作,它的风格与超现实主义很接近。”沈伟介绍说。

明星跨界玩穿越,各拿看家好戏

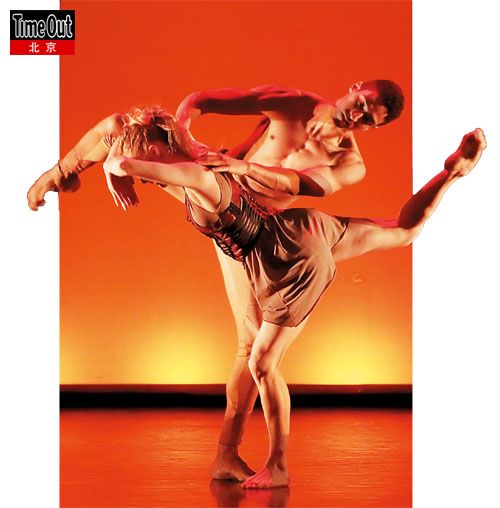

一场盛大的舞蹈节,怎能少了一部原创制作?联合了英国伦敦赛德勒斯·威尔斯剧院,国家大剧院首次委约创作了舞蹈作品《穿越——三个女人的舞蹈》。

旧金山芭蕾舞团首席谭元元,早在之前与国家大剧院合作时,便曾提出共同打造一部舞蹈作品;而威尔斯剧院刚好与现代舞大师玛莎·葛兰姆舞团首席、同时也曾任云门首席的台湾舞者许芳宜关系甚密,几次三番联络,又找来纽约城市芭蕾舞团首席演员阿什莉·鲍德,这样一部融合古典芭蕾、现代芭蕾以及现代舞的穿越跨界之作便如此诞生了。

在整台演出的八部作品中,将有三部为最新创作作品。制作方找来了包括克里斯托夫·威尔顿在内,四位目前世界上最具活力的编舞。“其中亚裔编导爱德华·梁为谭元元创作《寻找光》,罗素·马利方为许芳宜创作了一部独舞(名字未定),亚当·亨德里克森为阿什莉·鲍德创作了独舞《系统回想》。因为是量身打造,三位国际级的女演员将展现出各自最佳的舞台魅力。”

因为该作品涉及的演员与编舞分布在世界各地,其落实的过程堪称一波三折。“谭元元原本的搭档男演员前不久受伤了,需要做手术。我们又临时去挑选别的演员。排练更是涉及跨国问题,在英国排一阵子,美国排一阵子,又去台湾。可以说这一台节目真的是从头穿越到尾。”项目负责人称,目前演员与编舞仍在忙于创作排练。

梦幻《小美人鱼》,动情动人动心

作为首届舞蹈节的压轴节目,中国国家芭蕾舞团的《小美人鱼》已在两个月前的首演获得了无数的赞誉。这部特别请来编舞家、德国汉堡芭蕾舞团艺术总监约翰·诺伊梅尔一手打造的舞作,不仅引得观众落泪连连,也得到了舞蹈界内最佳的好评:中芭“走进新时代”!

“舞剧中每一个动作都带有鲜明的节奏感,哪怕是一抹细微的涟漪都会做到淋漓尽致。我们的一招一式,每个动作、眼神都夹杂着热烈的情感。”“无论是主演还是群舞,每个角色单独提炼出来都可以独立成章,而融合在一起又完美得天衣无缝。《小美人鱼》让我由浅入深地体会了古典芭蕾以外全新的舞蹈风格,使我站在古典芭蕾的基础上完成了一次自我超越。”中芭的演员们提起《小美人鱼》仍激动万分。

“爱情是人类最重要的灵感和最强大力量的源泉。安徒生讲述的是一个爱情悲剧,那么小美人鱼就要承受抛弃美貌、承受剜心痛苦。”诺伊梅尔说,他没有给小美人鱼完美的结局,但给了舞台梦幻般的海底世界。“一个单纯平静、纯洁无瑕的海底世界,与另一个凌乱纷杂、变幻莫测的人类社会进行对比。”演员就在这样的梦境里,为了放大每一个角色内心世界的情感,把身体“折腾”到极限。像饰演小美人鱼的演员穿着封口的裤子舞蹈,每一次旋转、跳跃、腾空都让人捏汗。

“这裤子很重,又长又大,一不小心裤腿就卷到一起。穿着它,戴着护膝、光着脚排练了两个月。摔跤无数次,身上青一块紫一块,因为不是学现代舞出身,每次都是实打实的摔。”“小美人鱼”之一的王启敏回忆起排练过程仍然心有余悸。

诺伊梅尔对表演的要求堪称严苛。“他常说,对于每一个动作和情绪,不是‘我尽力了’就够了,而是不论如何我要达到!这的确激发了演员们的潜能,可以说这一次舞剧排完,整个舞团的表演都上了一个台阶。”据介绍,这也是中芭有史以来第一次提前五天进入剧场装台,并且每天晚上都是实实在在完成一遍半夜再回家。当然,有了一部如此令观众感动的作品,一切都是值得的。

Q&A:对话约翰·诺伊梅尔

TimeOut:在《小美人鱼》中,你把安徒生本人作为角色加入舞蹈,是怎么想的?

诺伊梅尔:我当时是想加入诗人的角色,诗人因为对爱失望,对爱消沉,所以创作这么一个人物。但其中能够提炼出升华的元素,小美人鱼的悲剧并不是男人的过错,安徒生告诉我们,我爱一个人,并不意味着这个人必须爱我。

TimeOut:这次观众可以看到的是穿着宽大裤子的小美人鱼,哪儿来的灵感?

诺伊梅尔:2005年创作该剧时我正好在日本,看了传统的能剧。演员穿着宽大的裤子,这个衣服教给我,要把服装当成身体的一部分。我回到汉堡,找了其他材料,进行其他设计,穿在了美人鱼的演员身上,让她去做动作、去排练。刚开始,演员们穿这么大的裤子都不会跳舞,我就说你不要把它当成服装,要把它当作你身体的一部分,要学会用身体去舞蹈。

TimeOut:和中芭的首次合作,感觉怎样?

诺伊梅尔:我对冯英团长印象很深,她是个非常认真的人。我欣赏她的性格,同我自己一样,对工作认真严谨,对喜欢的东西会坚持。而这次合作,也让我觉得中国的演员不单是训练有素,而且对角色内心的塑造、揣摩和表现是非常到位的,是真正的演员,得到了观众的普遍认可。