(记者 罗颖)这些天,路过国家大剧院的排练厅和制景间,总能听到一位外国人在里面大吼大叫,他就是著名歌剧导演强卡洛·德·莫纳科,他正在排演国家大剧院版的瓦格纳歌剧《罗恩格林》,他的暴脾气是剧组公认的,而他对艺术的严谨执着也是所有人钦佩的。强卡洛的认真劲儿有时候达到了令人吃惊的程度,因为从来没有哪个导演会在发布会上,给媒体记者详细讲解近一个半小时的舞美呈现。强卡洛出身于地道的音乐世家,从小就在剧院中长大,大概有80部歌剧可以倒背如流。就是这样一位在德国工作40年的意大利人给中国观众带来了格外震撼的歌剧体验,从国家大剧院版普契尼歌剧《托斯卡》到瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》,强卡洛的几次出手都非同凡响,也奠定了他与国家大剧院的长期合作关系,直到这次国家大剧院版瓦格纳歌剧《罗恩格林》,强卡洛又充满激情的出现在大剧院的排练厅。

超越剧场形态打造演艺中心

事实上,在5年前国家大剧院开业之初,很多人都没有想到有朝一日国家大剧院可以拥有自己制作的剧目,而且能够集结像强卡洛这样的国际级大导演和优秀的国外制作团队的加盟,那时整个中国在歌剧的创作、普及以及演出单位的管理等方面还比较薄弱。但是国家大剧院的定位一直非常清晰,不是剧场,但超越剧场形态,是集演出经营、剧目制作、艺术普及教育、艺术交流、殿堂经营和创意产品开发于一身的多元化、多功能的国家表演艺术中心,其中艺术生产力是一条重要标准。于是5年来国家大剧院不遗余力地开展艺术创作生产,以国际化的视野整合一流艺术资源,自主创作生产了一批叫好又叫座的艺术精品,这一点得到了国内外很多专家的认可。2010年在国家大剧院举办的世界著名歌剧院院长高峰论坛上,德国德意志歌剧院院长阿克瑟尔·拜什就说了一段“胳膊肘往外拐”的话,“我们欧洲人过来表演,表演完就走了,带来的东西全都拿走了,仅仅通过这种巡演,而且一个歌剧团的巡演成本又非常高,对中国不可能产生太长远的影响。中国有丰富的文化传统,现在又有了自己的歌剧院、独唱家、合唱团、管弦乐队,在这些基础的条件之下,能够开发出自己的中国特色。”

从22岁导演第一版《卡门》开始,美国著名歌剧女导演弗兰切斯卡·赞贝罗已经执导过4个不同版本的《卡门》,其中2006年她为英国皇家歌剧院导演的《卡门》成为了这个剧院的珍藏剧目,2009年下半年,赞贝罗受到国家大剧院的邀请来北京执导国家大剧院版《卡门》,赞贝罗爽快地答应了。不过赞贝罗此次中国之旅并非一帆风顺,当时因冰岛火山喷发导致她在欧洲耽误了几天行程,赞贝罗回忆起当时的情形,还表现得非常激动:“那是令人疯狂的经历。我买了3个不同航空公司的机票,哪班飞机能最早抵达中国我就可以第一时间搭上飞机。在机场我敲着法航办公室的玻璃,举着我的三张机票告诉他们我要去中国,要求他们在第一时间让我来中国,因为我知道我们的时间很紧。”

来到中国后马上投入工作,为了能让中国观众更好地理解这部戏,赞贝罗把这版《卡门》打造的更大众化,更强调情绪的渲染,其中加入了生动的细节。较之英皇版,国家大剧院版《卡门》更加古典和传统,无论是舞美、道具还是服装都在真实还原1860年西班牙塞维利亚小城的生活图景,从制作来说也比上一版规模更大。在赞贝罗看来,艺术是一种非常重要的沟通手段,它比政治有效得多,它可以把不同的人聚在一起,然后表达某种理念和思想。她觉得中国国家大剧院排演一个西洋经典歌剧远比引进一个戏更有意义。

歌剧成为自制剧目第一品牌

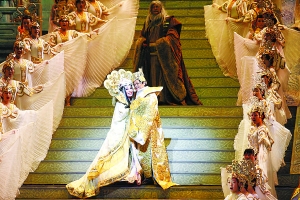

5年来,国家大剧院先后推出了《图兰朵》《弄臣》《卡门》《茶花女》《托斯卡》《蝙蝠》《塞维利亚理发师》《漂泊的荷兰人》等20部歌剧作品,已经成为大剧院自制剧目中的第一品牌。著名导演弗兰切斯卡·赞贝罗、弗朗哥·里帕·迪梅亚纳、强卡洛,著名指挥家洛林·马泽尔,以及马林斯基剧院著名舞美灯光师弗拉基米尔·卢卡谢维奇,都在国家大剧院的歌剧舞台上留下他们“打工”的身影,他们的加盟使国际化的制作模式和思路在歌剧制作和生产中充分体现,赋予国家大剧院制作出品的歌剧以全新的生命和光彩。“我们是站在巨人的肩膀上,我们希望请到这些世界知名的艺术家,从而将世界水平平移到国家大剧院,帮助我们的歌剧制作从一开始就有一个较高的起点”,国家大剧院院长陈平表示。

著名作曲家谭盾说现在全世界都在议论中国国家大剧院,都在关注大剧院的歌剧制作事业。鲜有人知,大剧院制作剧目成功的背后是几年前便开始践行的多个战略,是融创作、制作、策划、演出、营销、传播、观众培养等多环节为一体的系统工程。比齐世界水平,学习国际知名艺术机构的演出运营经验,让国家大剧院的员工们有了多次外出考察学习的机会。但在演出部制作组负责人关渤等人的经历里,这种考察学习是一种智力和体力的双重考验。

“2010年10月份,我们一行10多人赴美国大都会歌剧院考察学习了整整一个月。大都会与欧洲很多剧院都不一样,它不同于我们熟悉的演出季制,而是不同剧目轮换演出。最大的特点在于舞美背景转换快,经常可以隔天演出不同的剧目,对于提高舞台利用和舞美设计的效率,甚至舞台调度各个方面都是一个极好的学习范例。但是这次考察,给我们留下了刻骨铭心的记忆。”早上9点进去第二天凌晨4点才出来,就为了看大都会是如何实现连夜换景转台,同时演出不同剧目的。体力的透支也给对方留下了深刻印象。关渤告诉记者,“大都会歌剧院院长说在历史上没有看到过一个国家的人这么扎实地来学习,最后他们所有的会议都对我们开放,所有的档案都让我们查阅。”这位亲历了大剧院剧目出品全过程的年轻人笑称,“院长夸我们这回是钻到铁扇公主的肚子里取到了真经,再累我们也觉得很开心。”

与此同时,以西洋歌剧演绎中国本土题材的剧目开始在中国掀起新的热潮。2009年至今,国家大剧院先后推出原创歌剧《西施》《山村女教师》《赵氏孤儿》《运河谣》,以世界语言讲述中国的故事,世界歌剧潮流中开始涌现更加鲜亮的中国元素和色彩。“我们有一批自己的院藏剧目,拥有自己的版权,我们将在艺术品质、演出档期上拥有更多的话语权和决策权,从而为剧院的经营有着更多的把控”,国家大剧院院长陈平所说的这样的“院藏剧目”,截至2011年7月,已经完成了19部,其演出日程已经安排到了2015年。这样的“院藏剧目”还在以每年6至7部的速度增加,大剧院的目标是50部。