(作者 莫礼刚)3月24日,在香港文化中心首演的《赵氏孤儿》,是由国家大剧院带领台前幕后大约290人,在香港歌剧院的大力配合下完成的一出原创歌剧。剧作场面盛大、情节动人、音乐优美,令香港观众离场时仍感动地抹着眼泪。该剧可说是作曲家、导演、歌唱家以及各组人员齐心协力的成果。

《赵氏孤儿》在音乐方面,突破了传统西洋歌剧的格式,并加插了许多中国乐器的元素,不但继承了中国音乐的传统,还巧妙地展示了西方乐团和中国乐器的合作,营造出动听和独特的效果。

比起西方长笛,用中国竹笛来演绎歌剧中几段优美的旋律,更显得音质突出、亮丽。因此,在其中一段小提琴的旋律中,加入了一线明亮的笛子声。在西洋乐队里没有类似琵琶的弹拨乐器,琵琶清脆的拨弦声,为乐团添加了另一风格的乐声。另一段则用大提琴深厚的音色,衬托了故事情节的发展,非常动人——大提琴原本雄厚的声音就融合了一种悲伤的情怀,琵琶的加入令乐队的伴奏及歌剧情节的发展更加贴切。特别是当程婴妻子麦菽面临着与自己亲生骨肉分离的那一刻,大提琴沉重的音格、悲伤的音调与麦菽心中痛伤之情产生强烈共鸣与呼应。

作曲家雷蕾重复在第二幕和第三幕的数首曲调中选用同一小段的爬音动机,提高了整个剧情的连贯性。同样的主题旋律也在赵武弄清楚自己的身世背景的来龙去脉后出现过。当赵武终于发现他18年的养父便是灭杀赵氏300人的仇人时,他唱出了激昂的咏叹调,再次掀起那段熟悉的旋律。这与前几幕的音乐产生紧密又强烈的呼应。作曲家极力避免听众不适应的不和谐音,特意写出简单和调子优美的爬音动机,带动故事情节的发展,这是很好的选择。该剧音乐另外的高明之处在于,在剧情高潮的地方,运用强烈的节奏和鼓动人心的旋律来带动观众的心;又透过铜管乐器和男高音的音域渐渐增大音量,充分利用了和谐与和音的歌调,表达歌剧激昂的主题情感;再加上词作家扣人心弦的措词,故事的连贯性及导演的细腻手法,让此剧深深地触动人心。

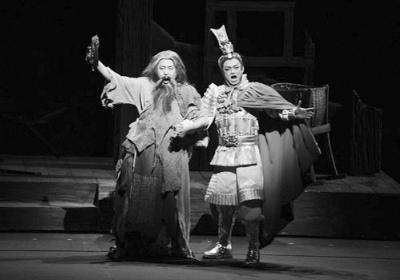

台上每位歌唱家的音质各具特色,都很优美,符合故事中不同人物的需要和角色的发展需要。男中音袁晨野雄厚的歌声含有丰富的感情。在赵武清醒过来的高潮点,运用雄亮的声音抒发激动的情怀,同时在缓慢的段落展示高巧的技术,以清甜的歌声唱出温柔的旋律。饰演麦菽的梁宁在第二幕里演技精湛,唱出自己将要失去亲生骨肉的哀叹之情,令人印象深刻。

在舞台美术方面,台景微斜的特征,让观众能够观看到整个舞台的设置,更表露出战乱年代兵荒马乱的情形。歌剧的化装技巧和舞台设计,也让观众深切同情剧中受苦的程婴连同其他角色的悲情。程婴朴素的衣着告诉观众他只是个清贫的大夫,但其卑微的身份和其成就的功劳,构成戏剧性的效果。剧中其他角色的服装颜色也成为丰富整个舞台的润色之笔。