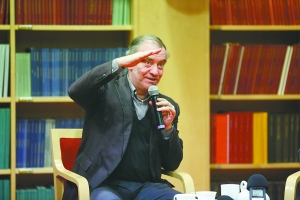

听说中国乐迷将自己称为“姐夫”,性格爽朗的捷杰耶夫回应说:“我从不知道中国乐迷给我起了这样一个昵称。‘姐夫’就‘姐夫’吧,只要不是一个不好的名字就行。” 王小京/摄

(记者 李红艳)北京时间12月7日凌晨4时,“姐夫”又一次来到了北京。

“姐夫”是中国乐迷送给指挥大师捷杰耶夫的昵称。刚刚过去的这个周末,59岁的“姐夫”率马林斯基交响乐团来京,在国家大剧院举行“斯特拉文斯基艺术节”。除了携乐团举办三场音乐会,“姐夫”还主动请缨,给京城乐迷上了堂大师音乐课。抵京当天,入住酒店并稍作休息后,捷杰耶夫直奔大剧院。16时30分,他浑厚的声音准时在国家大剧院艺术资料中心响起——

讲 “拖堂”10分钟才尽兴

聆听世界一流指挥大师的音乐课,这样的机会实在难得。音乐课现场安静至极,几十位特邀乐迷全神贯注地凝视着台上的捷杰耶夫。

“斯特拉文斯基是一个非常重要的音乐家,我觉得他的作品对世界上任何一个国家的听众而言都是十分有趣,十分值得聆听的。”捷杰耶夫目光如炬,强势的语气让人想起了他“指挥沙皇”的头衔。他从中国乐迷最熟悉的《春之祭》讲起,“这是一个很老的传说,里面描述的内容发生在很多个世纪以前。中国同样历史悠久,有着至少5000年以上的历史。我相信中国观众一定能够听懂斯特拉文斯基的音乐和情感。”

也许是指挥家的职业病使然,面对乐迷,捷杰耶夫在讲话时仍不停地做出各种手势,话筒也在两只手之间来回传递。“斯特拉文斯基的音乐是在戏剧故事的基础上创作出来的。比如,《彼得鲁什卡》里面主要描写的是俄罗斯人民庆祝冬日将尽时的场景。”他分析说,“冬天即将结束,春天马上来临,这种音乐的同感在世界各地都是一样的,无论是中国、俄罗斯还是美国。”

按照原计划,这堂音乐课只有40分钟,可捷杰耶夫却滔滔不绝地讲了大约50分钟,“拖堂”10分钟。从斯特拉文斯基的艺术生涯,到其音乐成就,再到其与马林斯基剧院的渊源,捷杰耶夫都熟记于心,并且想要一股脑儿地倾诉给中国乐迷,他甚至无暇尝上一口摆在眼前小茶几上的中国茶。

忆 大师自曝青春“糗事”

进入提问环节,一名来自中央音乐学院指挥系的学生首先拿到话筒:“对我们来说,斯特拉文斯基的作品比较难,真不知道该怎么去演绎。”

捷杰耶夫看着这位学生,并未作技术性的解答。他的回答听上去似乎有些跑题:“学指挥一定要专心,要能把作品演出来,光学没有用。演,才是成为指挥家的重要环节。”停顿数秒钟,他回忆起了自己当年求学时的经历,“事实上我最早学习的是钢琴。但是有一位老师却对我说,你可以尝试一下成为指挥家。于是我开始跟他学习指挥。”

“第一次上课我就迟到了。”捷杰耶夫的坦率逗乐了大家,“直到现在我都记得老师的教诲,指挥家要以准时为习惯,如果连守时都做不到,成不了指挥家。”成功的诀窍还有勤奋和努力。他记得有一次跟随老师学习《莫扎特第四十交响曲》,乐谱用的是他不认识的中音谱,这对他来说似乎有些太难了。可是老师告诉他,中音谱并不难,是可以学习的,但要想成为一名好指挥却很难。

事实证明,捷杰耶夫绝对做到了勤奋。每年,他要在世界各地举办约130场音乐会,英国《星期日泰晤士报》的评论家曾称他是“这个星球上最繁忙的指挥家”。现场,有人向他求证这件事,可大师还是没有正面回答:“作为指挥家,重要的不是排练演出了多少次,而是应该告诉乐手们音乐的内涵,让他们真正懂得音乐,然后再演奏出来。至于我每天工作多久,不好说,我只是做到了把每天应该做的事情做完就行了。”

叹 凭良心推广民族文化

“捷杰耶夫实在太能说了,回去得好好消化消化。”音乐课结束时,一位乐迷笑着说,这堂课让他感触最深的是,捷杰耶夫作为一名俄罗斯指挥家,在推广本民族音乐文化上的不遗余力。2011年和2012年,捷杰耶夫曾先后在国家大剧院上演柴科夫斯基和肖斯塔科维奇的作品,而这一次他又将斯特拉文斯基的作品隆重介绍给中国观众。

“向世界传递俄罗斯文化是我不可推卸的责任。”捷杰耶夫若有所思,那张冷峻粗犷的脸上镌刻着一股凝重,“有些人说我做得太多了,但我的良心告诉我,必须这么做。我不能把自己当成一名‘独奏演员’,因为我的工作是与这个剧院的命运和历史紧紧绑在一起的,而斯特拉文斯基也和马林斯基剧院有着紧密的联系,我有义务将这位伟大作曲家的音乐精髓传播到更广的范围,我们不能忘了他的存在。”

音乐课一结束,捷杰耶夫马不停蹄转战国家大剧院音乐厅。当晚19时30分,他精神抖擞地出现在舞台上。