11月17日,意大利阿岱舞蹈团登台国家大剧台舞蹈节,上演舞团首席编导毛罗·比贡泽蒂的《宛若呼吸》和《春之祭》,观众们现场感受了一场“用肢体倾听古典音乐”的精彩舞蹈。18日晚,阿岱舞蹈团还将带来比贡泽蒂的另一支舞《罗西尼卡片》,与《春之祭》共同组成第二天的演出。而中国编舞家沈伟将在阿岱舞蹈团结束演出的第二天,上演自己的作品《天梯》和《春之祭》。四天之内,大剧院舞蹈节上演两台《春之祭》,舞者们用舞蹈向伟大的作曲家斯特拉文斯基和他的作品《春之祭》致敬。

阿岱舞蹈团 用肢体凝听古典音乐

《宛若呼吸》选用了亨德尔的音乐,舞团首席编导比贡泽蒂把观众们的注意力吸引到舞蹈和呼吸上 王小京/摄

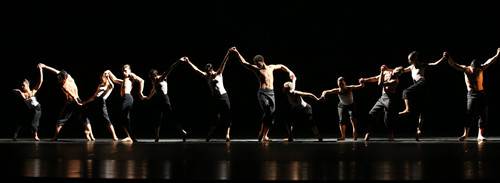

音乐的节奏与舞蹈的律动彼此呼应,整支舞蹈保持着一种自然而然的呼吸感 王小京/摄

在当晚的演出中,阿岱舞蹈团首先上演的是《宛若呼吸》,这个作品选用了经过重新编曲的著名作曲家亨德尔的音乐,比贡泽蒂把观众们的注意力吸引到舞蹈和呼吸上,在观看舞蹈的同时,观众们可以听见呼吸的声音,感受到呼吸时身体的变化。音乐的节奏与舞蹈的律动彼此呼应,整支舞蹈保持着一种自然而然的呼吸感。舞者肢体的伸展与衔接也都保持着,比贡泽蒂让舞蹈跳出了与音乐如出一辙的呼吸共性。

《春之祭》既古典又现代,比贡泽蒂在音乐和舞蹈的反复冲突中,表现了新生与死亡 王小京/摄

下半场上演的《春之祭》既古典又现代,就像比贡泽蒂自己说的一样,舞者们的身体变成了一个容器,而这支舞蹈就像是斯特拉文斯基的音乐顺着舞者们的身体自然地流淌出来一样,我们看到地舞蹈和听到的音乐完美地融合,观众们从舞蹈中感受到自然的力量、身体的力量和人性的力量。在音乐和舞蹈的反复冲突中,比贡泽蒂表现了新生与死亡。

两版《春之祭》 演绎不同精彩

《春之祭》是编舞家到达某一阶段的时候,都想去挑战的作品 王小京/摄

2007年,已故德国编舞大师皮娜·鲍什在北京上演了她的经典之作《春之祭》,一时间成为舞迷们口耳相传的经典记忆。而说起春之祭,比贡泽蒂和沈伟不约而同的表示:“对于一个编舞家来说,《春之祭》是我们到达某一阶段的时候,都想去挑战的作品。”

在阿岱之后登台的沈伟这样解读自己的现代舞版:“1989年我在中国第一次听到斯特拉文斯基的《春之祭》时,这部交响乐丰富而又令人回味的质感深深打动了我。 编舞编了这么多年,这个作品我一直不太敢碰。直到2002年,我开始觉得编了这么多年舞,我自己也有这个承受力了,于是我才想那就去做吧。不像皮娜·鲍什那么快那么热烈,我的版本没有故事情节,但我更深入地挖掘了音乐,对音乐的肌理结构的认识,融合了我不同的舞蹈语汇。这是一个抽象的、音乐性的、运动感的《春之祭》。在斯特拉文斯基创作《春之祭》的时候,世界上还从未有人像他那样理解创作音乐,所以这是一个里程碑式的时刻和作品。而我在创作的时候,也使用了完全革新的舞蹈语汇,编舞方法也是,我想这种独创性也与当时音乐诞生时的氛围有所沟通。”

大剧院舞蹈节 致敬《春之祭》

1913年,俄罗斯著名作曲家斯特拉文斯基写就《春之祭》。随后,这个作品由佳吉列夫的俄罗斯芭蕾舞团(现蒙特卡洛芭蕾舞团)在巴黎香榭丽舍剧院上演,首演舞剧的编导正是传奇的尼金斯基。

然而,乖张的音乐和抽搐的舞蹈,令现场的观众无法忍受,引来的是退场、嘘声、哄闹甚至谩骂。也正是这场不成功的首演,让这个作品轰动了整个艺术界。著名的设计师可可·香奈儿更是在这场演出中认识了斯特拉文斯基和他的才华,而后谱写了一段扑朔迷离的爱情故事。

这些场景在2009年的法国电影《香奈儿的秘密情史》中都可窥见一二,就连失传的尼金斯基版《春之祭》也得到了一定程度的恢复,而香奈儿对斯特拉文斯基的资助和两人之间的爱恋,无论真真假假,都成为艺术史上的一段佳话。

国家大剧院在首届舞蹈节上演不同版本的《春之祭》,致敬斯特拉文斯基 王小京/摄

一首《春之祭》,引来如此多的传说。而对于这首乐曲,拉威尔表示欣赏,普罗科菲耶夫试图效仿。在现在,斯特拉文斯基的《春之祭》通常被认为是现代音乐的开端。2013年将是这首乐曲的百年纪念,国家大剧院在首届舞蹈节上邀请了两支世界著名的舞团,上演不同版本的《春之祭》,不得不说是有心之举。