活跃的艺术生产机构

2007年之前,北京城每年上演的歌剧作品屈指可数,而且大多数是前来做客的西方经典。国家大剧院的出现,一切都改变了。

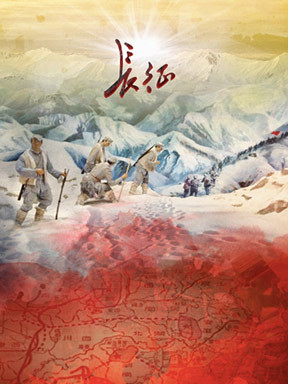

2008年3月21日,经过数月打磨的普契尼经典歌剧《图兰朵》迎来首演,这是国家大剧院制作的首部世界经典歌剧。这是大剧院的艺术生产的起跑线!如今,国家大剧院已经成为活跃的艺术生产机构,截至目前共制作歌剧、话剧、京剧、舞剧等表演形式的剧目76部,其中自制歌剧多达58部。特别是近年来推出的歌剧《方志敏》《长征》《金沙江畔》“红军三部曲”更是“一票难求”。

十年来,大剧院的舞台变成了五光十色的万花筒。8700余场商演,平均销售率超过82%,这是演出史上的奇迹。世界一流的交响乐团、芭蕾舞团以及名家大师接踵而来,先后有800多家中外艺术院团登上大剧院的舞台,形成了新春、夏季、秋季三大演出季,并打造了“歌剧节” 、“中国交响乐之春”、“五月音乐节”、“漫步经典音乐会”等多个深受公众喜爱的品牌艺术节。

十年中,大剧院与威尼斯凤凰歌剧院、帕尔玛皇家歌剧院、马林斯基剧院、英国皇家歌剧院、大都会歌剧院等多家世界级艺术机构已联合制作完成多部歌剧剧目,在国内外取得了良好的口碑与赞誉。

此外,“两团”“两队”也为大剧院艺术生产平添双翼。2009年成立国家大剧院合唱团,2010年成立国家大剧院管弦乐团。2011年成立歌剧演员队、2016年成立戏剧演员队。

青年艺术家的摇篮

“栽得梧桐树,引得凤凰来”,有了大剧院歌剧制作平台,不仅吸引了诸如大导演乌戈·德·安纳、海宁·布洛克豪斯以及著名歌唱家多明戈、努奇等世界顶级大腕之外纷至沓来,而和慧、石倚洁、田浩江、孙秀苇等获得国际声誉的中国歌唱家也纷纷将工作重心移向国内。

当然,最重要的是,每年大体量的世界经典歌剧演出特别是原创歌剧的创作,为那些有着歌剧梦的青年歌唱家搭建了一个通向歌剧殿堂的平台与桥梁。薛浩垠、宋元明、周晓琳、王喆、王丽达、韩蓬、王凱、王泽南、关致京、王宏尧、王鹤翔等青年歌唱家也随着这个舞台茁壮成长,其中有很多已经成为大剧院驻院歌剧演员。

除此以外,至今已经举行了四届的国家大剧院的“青作计划”也是一项功在千秋的公益项目,每一届都会推出才华横溢的青年音乐才俊。

大剧院歌剧的大量生产,也促进了幕后制作团队的飞速成长。世界顶级导演亲临指导,最受益的是他们身边“偷师学艺”的年轻人。青年导演沈亮跟随着大导演、大指挥家学到一身的本领,用她的话说“这个经历比欧美留学强得多”。此外,还有一个明显飞速发展的专业是“舞台监督”。李根实是其中的佼佼者。像他一样年轻却拥有如此丰富经验的“舞台监督”在大剧院至少十来个。

潜移默化的滴灌工程

十年间大剧院实施的“滴灌工程”更是针对着逡巡在古典艺术门槛的大众百姓,不仅打造出诸如“周末音乐会”“经典艺术讲堂”“走进唱片里的世界”等一系列艺术普及活动品牌,而且还形成了一条贯穿“小学、中学、大学”的青少年艺术普及全链条。

截至目前,大剧院共举办公益性演出5600余场,开展艺术普及教育活动近5000场,举办艺术展览341场,近450万人次走进大剧院接受艺术普及教育、感受艺术熏陶。创立古典音乐频道、拍摄高清歌剧电影、举办“国际歌剧电影展”等活动,创新艺术普及形式,拓宽艺术普及群体,将高雅艺术送入了寻常百姓家。古典艺术普及也需要“请进来走出去”,吕思清、陈萨、李云迪等音乐家都是“走出去”的实践者和参与者。