(记者 姜妍)1894年3月29日下午,19世纪伟大指挥家冯·彪罗的葬礼在德国汉堡举行,现场有近3000人聆听着童声合唱的赞歌,马勒便是其中之一。据说,马勒听到第一句“复活,是的,你将复活”,便有如身受电击。回家后,他开始动笔,写下了名为《复活》的第二交响曲。

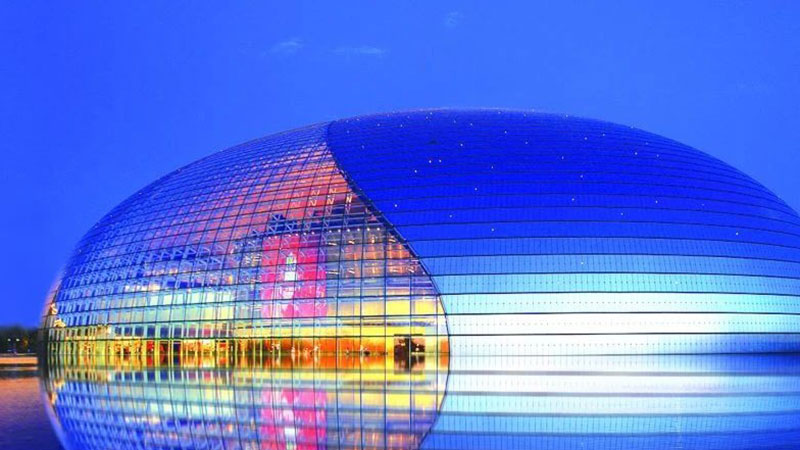

百余年后,时间即将来到2011年7月9日下午15时。在北京,国家大剧院音乐厅,陈佐湟将带着中国国家交响乐团和年轻的国家大剧院管弦乐团,上演这场《复活》交响曲。而其中最为经典的“葬礼”乐章还将“复原”当年马勒参加彪罗葬礼的情境。而这,也是未来5个月,在同一音乐厅将要上演的10道“马勒大餐”的序曲。

去年(2010年)是音乐巨匠马勒诞辰150周年,今年则是他去世100周年。作为纪念,各大唱片公司都已经推出大部头的马勒套装,其中马勒的十大交响曲无疑是重中之重。而从本周末到12月2日,国家大剧院将在5个月时间里,上演马勒的全部交响曲,合作者包括艾森巴赫、大卫·辛曼、夏巴多等世界一流指挥家和苏黎世市政厅管弦乐团、亚洲爱乐乐团等一流乐团,作为对马勒逝世百年的纪念。特别值得注意的是,中国国家交响乐团和国家大剧院音乐厅管弦乐团也将成为系列演出的主力乐团之一,除陈佐湟指挥马勒第二交响曲为整个纪念活动揭幕之外,中国指挥家张艺还将指挥马勒的第七交响曲。

马勒在普通听众中略显陌生,不过这位处于古典音乐激烈变革时代的音乐巨匠在音乐史上影响巨大。而在西方古典音乐家当中,马勒与中国关系殊深,他的交响套曲《大地之歌》,便是采用七首中国唐诗的德文版作为歌词,在西方音乐史上绝无仅有。在马勒逝世100年后,中国终于迎来马勒交响乐作品的完整演出,堪称马勒在中国的完美“复活”。

马勒看点

艾森巴赫指挥大剧院管弦乐团 马勒一

艾森巴赫在1998年和2008年曾先后与休斯敦交响乐团和柏林德意志交响乐团录制过这部交响曲,马勒用乐符在作品中隐藏的花朵、溪流和狂风暴雨、巨人之死在艾森巴赫的诠释下生动万分。

陈佐湟指挥中国国家交响乐团与国家大剧院管弦乐团 马勒二

在这部题为《复活》的交响曲中马勒首次提出了“为何而生,为何而苦恼”这样的哲学问题,演出现场效果极为震撼。马勒在谱写这部作品的时候在原谱的第一乐章末尾标注了“需休息五分钟”字样,可见这部交响曲对乐手和观众的体力和耐力都是很大的考验。

夏巴多指挥国家大剧院管弦乐团与中国国家交响乐团 马勒三

马勒第三交响曲历来被认为最能表现出马勒内心童真的一面,在第三交响曲中马勒首次将诗歌的结构性巧妙地运用到了音乐中。同时,马勒第三交响曲也是一部时间极长的作品,一般意义上通常耗时100分钟左右,被认为是“史上时间最长的交响曲”。

郑明勋指挥亚洲爱乐乐团 马勒四

《第四交响曲》情绪乐观、充满爱意,从某种程度上回归了维也纳乐派的古典风格。韩国指挥郑明勋组建的亚洲爱乐乐团有着华丽阵容,乐团中不少乐手来自纽约爱乐乐团、芝加哥交响乐团、伦敦交响乐团这样的一流乐团,最优秀的亚裔音乐家从世界各地集结于此。

大卫·辛曼指挥苏黎世市政厅管弦乐团 马勒五

马勒的《第五交响曲》是于1901年和1902年的夏天在德国麦尔尼格的沃尔特湖边他新购置的度假屋中创作完成的,这便是著名的马勒“作曲小屋”。其中第四乐章“小柔板”是马勒对爱情的“音乐描述”,这一乐章也成为马勒作品中最著名的乐章,常常在音乐会中被单独演奏。电影《魂断威尼斯》的主人公便是以马勒为原型,而电影中对马勒第五交响曲的运用也成为了经典中的经典。大卫·辛曼与苏黎世市政厅管弦乐团在最近几年录制的全套马勒交响曲是近年销量最好的马勒全集,其中第五交响曲得到极高的评价。

弗洛尔指挥捷克爱乐乐团 马勒六

第六交响曲题为“悲剧”。马勒与捷克有着深厚的渊源,马勒出生的小镇本属于捷克领土,后被奥匈帝国侵占,在二战后该地区又归还给捷克,因而马勒也算是半个“捷克作曲家”,而马勒也对捷克爱乐乐团大加赞赏。

马勒的第七交响曲正是由捷克爱乐乐团在1908年由马勒亲自指挥进行首演的。作为承载着捷克音乐传统与精神的乐团,捷克爱乐乐团长久以来一直是马勒的权威演绎者。

张艺指挥中央芭蕾舞团交响乐团 马勒七

第七交响曲同样基本完成于“马勒小屋”,全曲在1905年8月15日脱稿,却直至1908年9月19日这首交响曲才进行了首演。近年来在张艺的带领下,中国国家芭蕾舞团交响乐团成为成长最迅速的乐团之一,而张艺则被观众和业内人士称为“乐迷型指挥”。

莱维指挥中国国家交响乐团与国家大剧院管弦乐团 马勒八

马勒这部交响曲的演出需要近千人同台演奏,因而又称为“千人交响”。在演出的规模上这部作品是无可匹敌的,由马勒指挥首演时共动用了1004人。也正是因为如此的规模,每一次组织演奏马勒八都成为了一件轰动全城的事情,并且由于马勒八所占场地过大,许多演出都放在非音乐厅的场地进行,如西蒙·拉特曾在曼联的主场老特拉福德球场指挥过马勒第八交响曲。

西蒙·拉特指挥柏林爱乐 马勒九

马勒作于1909年至1910年的第九交响曲已让他全部放下了交响曲对他的羁绊,“死亡”与“告别”成为这一作品的重要主题。作为柏林爱乐乐团的艺术总监,西蒙·拉特在年轻时便以指挥马勒见长,早在伯明翰市立交响乐团时期就跻身于马勒权威,并最终成为新一代指挥家诠释马勒的标杆。

马尔科指挥国家大剧院管弦乐团 马勒十

第十号交响曲作于1910年至1911年,是马勒的最后作品。因马勒本人于创作该交响曲期间逝世,因此被视为“未完成的交响曲”。此次国家大剧院的马勒系列音乐会便选择了只上演第一乐章“柔版”,指挥则是德国人马尔科。在今年5月的莱比锡马勒节上,马尔科上演了第十交响曲,他太极一般的指挥动作让全世界领略到了他的指挥艺术。

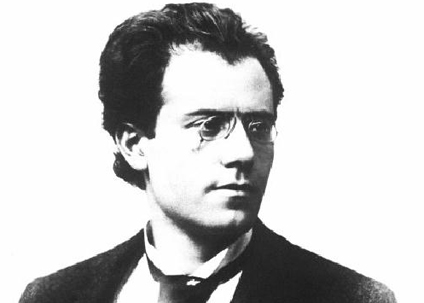

古斯塔夫·马勒

古斯塔夫·马勒(1860-1911), 奥地利作曲家、指挥家,浪漫主义晚期代表作曲家之一。他的音乐创作多采用动机发展手法,承袭了瓦格纳的传统。他的音乐是通向20世纪无调性音乐的桥梁,在音乐风格上是浪漫主义的延续,他善于把哲理与通俗、个性与民族性、浪漫与现代的音乐糅合在一起。