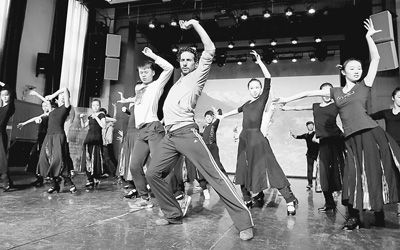

在国家大剧院举办的“高雅艺术进校园”活动中,西班牙舞蹈家走进中央民族大学

(记者 陈原)6年前,2007年12月22日,当伫立在北京长安街畔的国家大剧院开业时,曾引来种种预测,有人认为这里将成为奢华晚会的场所,有人说这里可能是高价票的所在,有人则称,只有“贵族”才会走进这里。但是,6年过去了,在国家大剧院里,只有高标准、高品质的艺术表演,平均票价常年保持在300元左右,每年进入大剧院的各类观众平均达180万,绝大多数都是普通老百姓。

世界瞩目的大舞台

“还有哪些名家名团没来过?”

说到国家大剧院,首先要看一组数据:6年来,544家中外艺术团体、17.7万艺术家登上舞台;制作歌剧、京剧、话剧、舞剧35部;举办艺术普及教育活动5776场;商业演出5070场,平均每年演出收入3亿元左右,仅今年就有2.991亿元。

另有一组数据更能说明问题,自从中央“八项规定”和制止奢华晚会之后,一些剧场和演出团体的收入明显下跌,而国家大剧院的演出收入却仅下降了3%—4%。国家大剧院出品的作品,至今没有一部参加任何评奖。由此可见,国家大剧院的票房不是依靠公款消费的支撑,演出也与奢华晚会无关,创作更不是为评奖,而是为观众。

在这一系列数据中,人们看到的是一个代表国家演出市场和演出水平的大剧院,是科学经营、现代管理后的大剧院,是高标准的市场化与高度的公益责任感相统一的大剧院。

翻开大剧院的排期表,歌剧、音乐会、芭蕾舞、戏剧、地方戏曲五大门类轮番上演,世界最优秀的交响乐团、芭蕾舞团、歌剧院和指挥家、歌唱家、舞蹈家接踵而来。这些演出让如今的北京舞台,一年四季都可以欣赏到各国最优秀的艺术作品。国家大剧院刚开业时,观众的问题是:“有哪些名家名团要来演出?”而今天,观众的问题已变成:“还有哪些名家名团没来过? ”

坚持高雅艺术,力推歌剧、交响乐、舞蹈、戏剧和戏曲,是大剧院的经营理念,与大剧院定位不相匹配的演出坚决不上演,这是任谁都无法跨过的“底线”。大剧院的舞台上至今没有出现一个假团,没有一起假唱、假弹、假奏;音乐厅更做到了不用麦克风,全部都是现场原声。国家大剧院演出的准入标准是质量,而不是收入,这在文化界已经成为共识。“正是我们的坚守,才形成了现在的品牌影响力。”国家大剧院院长陈平这样说。

今天,在国际表演领域,只要提到“CHNCPA”,谁都知道这是指中国国家大剧院。“现在能到中国国家大剧院演出,对我来说是一种荣誉。”这句话出自西班牙男高音歌唱家何赛·卡雷拉斯之口。

现代化的管理和生产

“这里是中国剧场的典范”

建筑面积21.75万平方米,包含4个剧场、5850个观众席、5个排练厅、90间化妆间、90部电梯、3631个门、196个卫生间,全世界没有哪一个艺术场所有这样的规模。华盛顿歌剧院艺术总监克莉丝汀女士参观后感慨万分:“我花了2个小时仔细参观了每一个场所,各种设施真是让人惊叹!”但是,这样的地方,如果没有出色的管理、优秀的团队、现代化的经营理念,就会像许多盲目上马的大剧院那样,成为一具空壳或者是晚会的聚集地。

“剧院运营之初,马林斯基剧院、巴黎歌剧院都是打破已定的演出季,调整了演员档期,才破例过来的。假如他们来不了,那就惨了。”演出部部长李志祥回顾初创时的情景至今还会出一身冷汗。那时的国家大剧院因为着手晚,所以出现了这样的窘况,但他们很快就适应了国际演出准则。现在,国家大剧院的演出排期都是提前两年就已排定。

“这里是中国剧场的典范”,来过不下百次的作曲家赵季平这样说。今天,国家大剧院已建立起涵盖创作、制作、销售宣传的全套生产管理环节,形成了包含制作、主创、主演、小角色、舞美、合唱、乐团以及排演团队8个板块的制作管理体系。一旦剧目立项,就可以迅速在世界整合资源,寻求最优秀的人才,直至演出成功。大提琴家马友友看到大剧院发去的厚厚一本英文合同后感慨道:如此专业的合同完全达到了国际水准!

一说起剧院,谁都会认为是个演出场所,而国家大剧院却超出了这种剧院概念,不足6年,共有35部自制剧目推上舞台,演出585场。今年,制作剧目的平均售票率达到83%。陈平认为,制作和创作的实力代表了剧院的整体水平,也是剧院能否自立于世界艺术之林的标志。

在国家大剧院的创作和制作中,歌剧早已蜚声中外。很多人都问过陈平,怎么先想起制作经典歌剧?陈平的回答总是充满自信。他认为,歌剧是“艺术皇冠上的明珠”,没有歌剧的上演,大剧院就失去了分量,而经典歌剧又是综合艺术的典范,可以衡量出一个剧院的综合实力。

从“引进来”到“联合制作”再到“独立制作”,国家大剧院制作经典歌剧经历了这“三步走”。初创时,还摸不着头脑,所以必须引进来;但当掌握了制作技术,培育了一批制作人才后,就可以用自己的力量与国外剧院联合;当终于把握了全套制作理念和手法,拥有了制作高手,可以遍邀世界一流主创人员参与时,制作就可以独立,还能创新,生产出更高水平的杰作。尤其是国家大剧院管弦乐团和合唱团的成立,更为高质量的创作和制作添加了翅膀。意大利《歌剧》杂志曾撰文赞叹:“中国国家大剧院用几年的时间走过了西方歌剧院几十年的历程”。

今年5月24日晚,在大剧院版歌剧《纳布科》舞台上,西班牙男高音歌唱家普拉西多·多明戈谢幕,观众沸腾不息。他情不自禁,单膝跪地。“大剧院版《纳布科》展现了作曲家最希望呈现的状态——传统、纯粹、原汁原味。我真的动情了。”事后,他这样说。

国家大剧院能够取得今天的成就,最重要的经验就是:定位准确、模式先进、战略科学、理念超前、管理高效,建立了专业化、国际化的人才队伍,形成了自己的核心竞争力。大剧院的实践证明,只要坚持面向观众、面向市场、面向世界,事业性文化单位一样可以焕发活力,增强竞争力和影响力。

面向人民大众的场所

“让更多的人走进大剧院”

“我们通过严控预算,还通过剧目多轮上演和巡演降低成本,进而降低票价,让更多的观众进得来,看得起。”副院长邓一江这样介绍。

在坚持艺术高水准的同时,国家大剧院保持着低票价,6年来,坚持不赠票,就是不给票价虚高注入水分。票务营销体系则按照“保本微利、确保公益”的原则设计票价,2013年平均票价约316元,票价在500元以下的占全年可售票张数的79%,票价在300元以下的占全年可售票张数的53%,演出票价从数十元到数百元有多种选择,1300元以上的高价票不到全年演出场次的1%。此外,大剧院还推出学生票、会员票、“歌剧畅音卡”,花100元就可以看歌剧;2013年又推出“青少年乐迷培养计划”,24岁以下观众可以6折购票。

大剧院每年都从票房收益中拨出6000万元“反哺”到艺术普及教育和文化传播中,以一点一滴去滋润大环境,他们称之为“滴灌工程”,为此,还成立了艺术普及教育部、艺术资料中心、品牌推广中心。按陈平的话说,只有普及艺术,才能培养观众,让更多的普通老百姓走进来。

当你走进国家大剧院时,一路都可以看到钢琴、小提琴的演奏,处处都是艺术历史的展示。这里早已成了艺术博物馆和公共教育的巨大空间。

2009年7月10日,一封来自成都的热情洋溢的感谢信寄到了国家大剧院,马晓伟先生和全家特别感谢“走进艺术殿堂”活动。其实,在大剧院,“歌剧节主题观摩”、“秋季艺术行”、“公众开放日艺术节”、“经典艺术讲堂”等普及活动,都吸引了成千上万的观众;而丰富多彩的会员体系,则让25万会员不断接受艺术的熏陶。

今年5月10日,北京协和医院门诊楼一层大厅内,清澈悦耳的音乐响起,来自奥地利的艺术家携手国家大剧院管弦乐团,为医护人员和患者带来一场特别的音乐会。这是国家大剧院送艺术到人民大众身边的一个剪影。6年来,国家大剧院经常邀请国内外文化名流走进打工子弟学校、居民社区、大专院校、福利院,传播高雅艺术,2011年起,又在全市建立“歌剧兴趣培养基地”,如今基地已经拓展至北京5个区的150多所学校。2011年12月,国家大剧院与中国网络电视台合作建立的古典音乐频道上线,2012年5月,“大剧院·古典”客户端上线,访问量至今已累计超过1250万次,客户端下载量突破47万次。

短短6年,国家大剧院成就斐然,但在陈平眼中,距离预定的目标仍有很长的路要走。“未来3年,将有10部中国原创歌剧问世,占大剧院剧目生产量的1/2;到2016年底,自制出品的歌剧将达到50部、年上演歌剧150场;到2022年底,自制出品的歌剧将达到100部、年上演歌剧要达到200场;10年后,还要形成具有世界影响力的国家大剧院歌剧艺术节。”对国家大剧院的未来,陈平充满信心。