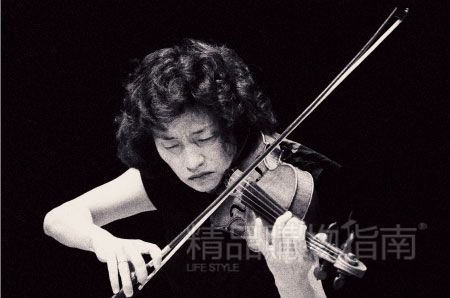

(撰文 水母 编辑 杜晋华)郑京和,韩国出生,美国学艺,琴声响彻世界各地。她的名字不仅出现在音乐杂志的报道中,更出现在亦舒的散文里。作为当代最负盛名的顶尖小提琴演奏家之一,郑京和早已成为古典乐界的一个传奇。2011年,在因伤隐退6年之后,郑京和在家乡韩国重启她的演奏生涯。2013年10月18日国家大剧院,时隔10年,郑京和重返北京舞台。女皇驾临,传奇回归。

一个传奇的诞生

1970年5月,伦敦皇家音乐厅,普列文指挥伦敦交响乐团演出。来自韩国的小提琴家郑京和为这场音乐会担任小提琴独奏。演出的曲目,则是著名的柴可夫斯基D大调小提琴协奏曲。

柴可夫斯基的音符在郑京和的琴弦上缓缓流淌,却让整个音乐厅为之疯狂。当晚的演出将年仅22岁的郑京和一举推上古典乐明星的地位,也让她收获了一张迪卡(DECCA)唱片的合约。在这张录制于音乐会后仅仅一周的处女专辑里,除了有让郑京和声名大噪的柴可夫斯基,还有她从小演奏到大,再熟悉不过的门德尔松。

郑京和6岁开始学习小提琴。1957年,也就是9岁那年,她获得了一次难得的演出机会。那是一场为学琴的孩子们举行的特别演出,在当时的汉城公共大厅,她与汉城交响乐团合作,演奏的就是门德尔松的小提琴协奏曲。

时隔56年之后,郑京和回忆起自己的首次亮相,依然激动不已:“我记得我当时一点也不紧张,完全沉浸在自己的演奏中。那一次也让我发现,用称心的乐器去演奏音乐是非常愉快、也是非常神奇的体验。”

这场演出让小小年纪的郑京和体会到了作为小提琴演奏家的快乐。在这种激励下,她显露出与年龄不相称的精湛技艺。一次,一个美国交响乐团受邀前往韩国梨花女子大学交流演出,郑京和在中场休息时登场,却成为全场最大的亮点。她毫无瑕疵的演出震惊了全场。来自美国的音乐杂志也因此将“小提琴神童”的名号安在了这个10岁出头的韩国小女孩头上。

13岁那年,郑京和拿到了全额奖学金,前往美国茱莉亚音乐学院学习。华丽的乐章背后,永远是枯燥和机械的学习。这个来自东方的女孩,更忍受着思乡之苦,与来自名家的冷落。这段经历,如今并不被郑京和提起。只是在亦舒的作品中可以寻得一丝半点痕迹。

这位香港女作家在散文《孤傲》中这样写道:

“郑京和欲从海费兹学艺,好不容易获得大师约见,赴约,迟到5分钟,管家开门时说:‘海先生今日不见你。’

第二次,郑京和早到5分钟,管家应门,又说:‘海先生今天也不见你。’

第三次,郑京和准时到,进入书房,取出小提琴,才拉了三个音符,海费兹说:‘你还是学中提琴吧。’”

好在著名的小提琴家伊万·加拉米安对郑京和十分赏识。1967年,与同门师弟祖克曼一起摘得利文特里特小提琴比赛一等奖。那一年,郑京和仅仅19岁。即将在这个少女面前展开的,是无可估量的传奇人生。

女皇归来

处女专辑的问世,为郑京和赢得了更多的合作机会。她出现在欧洲、北美、日本的舞台上,与来自世界各地的大师与乐团合作。美国《人物》杂志将她比作舞台上的东方宝石。她在一年内的音乐会超过100场,是继吉内特·内芬后最当之无愧的国际级女性小提琴艺术家,韩国人将她视为国家骄傲。活跃在世界古典界舞台三十多年,郑京和早已是小提琴界不折不扣的“女皇”。

虽然身经百战,郑京和却永远无法忘记第一次在卡内基音乐厅演出的经历。对郑京和来说,纽约意味着在茱莉亚音乐学院求学的艰苦时光。出场的一瞬间,她几乎失去了上台演出的勇气。直到1997年12月,郑京和才从这种不安的感觉中摆脱出来。在那一次的演出中,她看到13岁的儿子坐在观众席上,突然想到自己就是在这个年龄来到纽约,经历过奋斗,也触及自己的音乐梦想。那一刻,一股幸福感油然而生。

家庭是郑京和艺术生涯的最坚强后盾,也是最初的源泉。郑京和姐弟7人,有6位都成为音乐家:姐姐郑明和是著名大提琴家,弟弟郑明勋则是世界范围的名指挥。这样的家族神话,源于郑家热爱音乐的母亲。除了挖掘出孩子们的音乐天赋,母亲更教会了郑京和最重要的人生一课:乐观与坚强。

正是这份坚强,让郑京和熬过了年少求学的艰难,也正是这种乐观,让她挺过了归隐的时光。2005年,因为左手无名指受伤,郑京和不得不取消当年剩下的所有巡演计划。即便在职业生涯可能就要宣告终结之时,她也没有灰心丧气。

“我想从小到大我已经受到了足够的眷顾、一直有非常好的运气,也许这是我该偿还的时刻。”带着这样的想法,2007年,郑京和回到母校茱莉亚音乐学院担任老师。几年后,她回到韩国,与姐姐郑明和一起,在音乐学校担当艺术指导。2011年,就是在音乐学校的演出上,阔别舞台6年之久的郑京和,用一首弗朗克(César Franck)的奏鸣曲宣告回归。

归隐后再度返航,郑京和发现自己对音乐的理解已然改变。年轻时,郑京和钟情于海费兹高亢的琴音,并因此希望成为这位孤傲大师的学生。到了2013年, 当中国大提琴家王健在聆听演奏后告诉她,以为她演奏的不是小提琴而是中提琴时,郑京和感到了无比的骄傲。她自豪于自己能够发出一切音域的声音,特别是虽然微弱但是淳厚的中音。对作曲家的偏爱也发生了变化。随着年龄增长,她越来越沉迷于勃拉姆斯。这位19世纪的德国浪漫派作曲家曾经用整整25年时间,让自己的小提琴协奏曲趋近完美。只有经历过沉浮与岁月的人,才更能听出小提琴乐音中的历久弥新。