(记者 李澄)从英国电影《简·爱》到国家大剧院版话剧《简·爱》,再到上海芭蕾舞团版舞剧《简·爱》,这将近80年的时间里,《简·爱》被一次又一次地以各种形式搬上舞台。上周六日两天,由上海大剧院制作、上海芭蕾舞团出演的现代芭蕾舞剧《简·爱》,以其简洁示意性的舞台,诗意且富于意识流式的叙事方式,以及现代芭蕾的新鲜舞蹈语汇,令国家大剧院的观众大开眼界。德国编导帕特里克·德·巴拉的艺术思维既能够与上海“接地气”,又把上芭的艺术创作带到了国际一流层面上,算得上是上芭近年来最拿得出手的舞剧作品。

一反电影版和话剧版的“写实”手法,巴拉的《简·爱》非常简洁和写意,舞台深处的天幕上全剧仅有田园、桑菲尔德庄园客厅的几扇落地窗和火灾后的残墙断壁三个投影的场景,却都给人以英国田园诗一般丰富的视觉想象空间。巴拉在故事演进上也是单刀直入,一段简·爱、罗切斯特、贝莎夫人的三人舞,已经预示了这段缠绵纠结的故事的人物关系。

与电影和话剧版大不同的还有巴拉“还原”了贝莎夫人的“女主角”地位,而简·爱是以“第三者”的“介入”和逐步发现自己的“尴尬”处境的。巴拉给予了简·爱与罗切斯特的双人舞以田园诗歌一般的竖琴独奏,而那段在德彪西的钢琴曲《月光》中的双人舞更能够表达出二人的真情实感和一丝清冷的无奈。

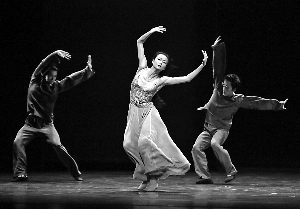

九位男舞者组成的男子群舞是《简·爱》中最为“奇特”的景象,在简·爱去往桑菲尔德庄园的乡间田野间,他们既是田间劳作的农民,又是简·爱放飞着的心情;在火灾场景中,他们又成为了渲染火势汹涌的“气场”,意识流、心情……一直都是这部舞剧贯穿始终的独特表达手段。

贝莎夫人之死仅仅用了简单的顶光却营造出令人毛发竖立却又极具美感的刺激效果;而结束时简爱、罗切斯特、贝莎夫人一同褪去华服“升华”在巴伯著名的《柔版》音乐中的大结局,给人留下的想象空间则更加丰富。

对于上芭多年来的“原创”剧目,本人看过的不算多,但感到眼前一亮的,这部《简·爱》还是第一次。回想多年来中国舞剧的“原创”,大多是在“大制作”上震耳欲聋,在舞台视觉上绚烂夺目,在舞蹈上更是以“超杂技”和“人海战术”成为“现成套路”。而最大的盲区就在于艺术想象力和创造力的贫乏。究其原因,创作体制的瓶颈是不能回避的。此次,德国编舞大师通过舞美、灯光等让上芭在“瞬间”跃升为一个具有国际艺术水准的中国芭蕾舞团。国际化可以说是目前潮流的大势所趋,但我们真正期待的是一批具有国际化眼光和艺术水准的中国艺术家的创作的诞生,关起门来的自娱自乐和夜郎自大只会贻笑大方,《简·爱》的成功还仅仅是学步的开始。