让孩子成为真正主角

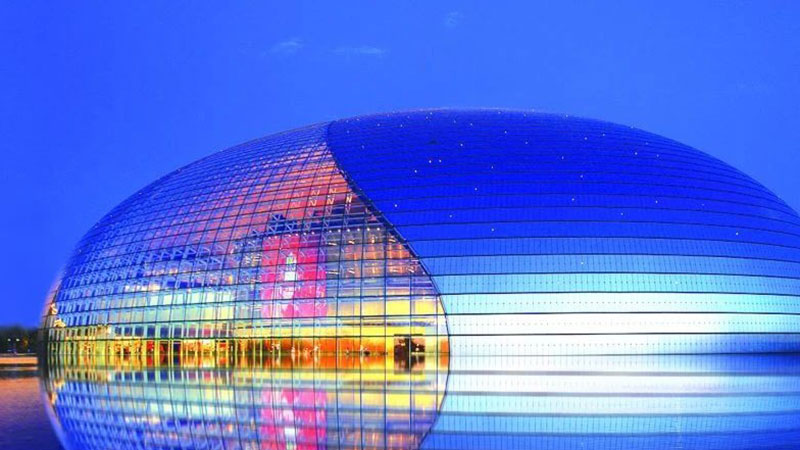

(首席记者 李澄)此次国家大剧院在丰台区中小学推行歌剧艺术选修课的做法是在以往开展的系列活动的基础上,设计与开发一套系统性的课程,并配备阵容豪华的专业教师团。从前期课程设计、课表设置、课件制作到中期的开课教学,再到后期的课程监控、效果评估,都由大剧院主导完成。

大剧院负责歌剧艺术选修课项目的康宁介绍,这一系列歌剧艺术课由理论课、讨论课、拓展课、实践课四个板块构成,理论课普及最基础的歌剧入门知识,解决“ABC”的问题;讨论课让孩子们课下大量阅读学习,课上展示、交流、碰撞;拓展课主要依托音乐游戏、互动工作坊等新颖形式寓教于乐,创造轻松愉悦的艺术学习体验;实践课节则是通过学唱和排演歌剧片段,让孩子们真正成为歌剧中的主角。

康宁表示:“这一整套的课程设计非常精细,每堂课的主题与名称,每节课选取的歌剧教学案例,每堂课采取什么样的教学形式,邀请哪位艺术家做讲师,所有这些都一遍一遍研究,一遍一遍推敲,一遍一遍征询专家意见,甚至一遍一遍推翻重来。大剧院不是请来人讲课就万事大吉了,而是为他们做好了每节课的详细教案。”与此同时,为了最大限度激发孩子们的学习兴趣,大剧院在课程设计中有意缩小了理论课的比重,而让讨论课、拓展课、实践课在教学中唱起了主角。

名嘴白岩松变身“孩子王”

选修课的另一大亮点就是创建了一支阵容强大的“明星老师团”。他们有的是资深声乐教育家,如黄小曼;有的是舞台一线的歌唱家,如戴玉强、魏松、张立萍;有的是业内举足轻重的艺术评论人,如周黎明、王纪宴;还有的则是称得上“高段位歌剧发烧友”的跨界名人,如于丹、张越等。

据透露,目前参与此项活动的明星讲师已达50余人,由国家大剧院统一颁发聘书,根据教学效果实行一年一聘。康宁表示:“针对青少年艺术普及教育的需求和特点,我们选择的明星讲师并不单纯追求其知名度,而更看重他们在艺术普及教育方面的经验与优势,表达是否生动,思路是否鲜活,在和孩子们的互动中是否有想法、有趣味,这些才是考量的重点。对一些首次合作的艺术家,大剧院还安排了专门的试讲,确保挑选出的每一位老师都能让孩子们接受和喜欢。”值得一提的是,4月29日在北京十二中担任示范课串讲人的是白岩松,作为资深歌剧发烧友的他,今年5月也从电视名嘴变身“孩子王”,走进校园,走上歌剧讲台。

每年6000万“反哺”艺术教育

此次国家大剧院歌剧选修课的推广,以丰台区为试点,在丰台30所中小学展开。对于此次与国家大剧院的牵手,丰台区教委副主任钟灵颇有感慨:“没有艺术的教育不是完整的教育,但如今普通学校教师所提供的艺术教育却十分有限,远远不能满足美育教育的需求,国家大剧院这一次将艺术教育进行课程化的开发,使学生能够在艺术家的引领下边学习、边欣赏、边实践,这一做法非常具有远见卓识,也确实做了一件学校想为而无力为之的实事儿。这也是我们与大剧院在最初接洽时一拍即合的原因”。

实际上,此次开设歌剧艺术选修课并非国家大剧院临时起意,这背后是大剧院多年来始终在推行的艺术“滴灌工程”。所谓滴灌,是大剧院艺术普及教育特色的一个形象比喻,用院长陈平的话说:“它不是即兴的、短暂的、小范围的,而是有计划、可持续、全面覆盖的。”从开幕至今,大剧院每年都从票房收益中拿出6000万元“反哺”到艺术普及教育领域,艺术普及教育已经成为了与演出齐头并进的另一条运营主线。这其中,专门针对青少年的普及教育更是重头戏。几年来,国家大剧院面向孩子们开展的各类艺术普及活动,可谓精彩纷呈、目不暇接。更难能可贵的是,大剧院并没有把目光停留在这些具体活动的策划层面,而是一直在探索着艺术普及教育的新模式、新思路、新方法。

■新闻链接 大剧院再结“对子”

昨日,一场非同寻常的签约仪式在国家大剧院拉开帷幕。仪式上,国家大剧院与北京市自忠小学、校尉胡同小学正式结为“对子”,挂牌建立“国家大剧院艺术基地学校”。国字头“艺术旗舰”牵手两所“基础小学”,实现“大手拉小手”。据悉,从今年9月1日起,北京市25家高校与社会机构将“联姻”12个区县的140余所普通小学,全面助力素质教育,凝聚育人合力。

当天的签约仪式上,国家大剧院院长陈平也表示,大剧院面向青少年的艺术普及教育一直在不断的探索和积累中,逐步形成了青少年普及音乐会、青少年艺术周、国际儿童戏剧季、歌剧基地学校等一系列颇为成熟的特色品牌。此次牵手两所小学,是将青少年艺术普及教育再次向纵深推进。

艺术普及也能“私人订制”

早在2011年,国家大剧院就率先在东城区23所中小学挂牌建立“歌剧基地校”,开创剧院与学校联手推广歌剧艺术的新路子。短短三年,“基地校”辐射范围扩至西城、朝阳、丰台、海淀,数量激增到了150所,今年更是有望突破200所。迄今为止,大剧院已为各个“歌剧基地校”举办艺术教育活动近千场,惠及师生约2万人次,“歌剧基地校”也成了大剧院艺术普及教育的一块金字招牌。

三年中,基地校的孩子们不仅能够走进剧院观摩歌剧彩排,探秘后台制景,还有机会亲身参与到歌剧制作的部分环节之中。日坛小学等学校的孩子们受邀为歌剧《假面舞会》绘制剧中的假面,孩子们天马行空的想像力让国际大导乌戈·德·安纳深深折服。166中学合唱团的一众男生被选中作为群众演员参加了歌剧《纳布科》的排练,有机会和世界三大男高之一的多明戈大师同台飚戏。171中学的童声合唱团更是凭借出色的表现成为大剧院舞台上的“常客”,先后参演《卡门》、《西施》、《山村女教师》等多部歌剧的演出,成为了一支颇受瞩目的“明星小分队”。

在向歌剧基地校的孩子们敞开大门的同时,国家大剧院还针对每个学校艺术教育和艺术社团的特点,给各学校“开小灶”,为不同学校量身打造不同的活动形式与活动内容,实现了艺术普及教育的“私人订制”。国家大剧院相关负责人表示:“有的学校声乐合唱教育做得比较突出,我们就邀请声乐教育家或著名歌唱家为他们奉上高品质的大师课;有的学校管弦乐团搞得有模有样,我们就牵线搭桥,组织国内知名乐团与他们交流互动。在歌剧观摩方面,新挂牌的基地校从《茶花女》、《图兰朵》等耳熟能详的剧目入门,一些稍有基础的基地校则逐步安排欣赏《纳布科》、《漂泊的荷兰人》等相对‘高段位’的作品。总之,大剧院会针对不同学校进行有区别的策划,有意识的引导。”

有信心在孩子中间普及歌剧

大剧院方面表示,基地校方面的反应也经历了由冷到热的“慢热”过程,最初很多学校认为歌剧对于孩子过于艰深,但几年的尝试下来,不管是学校、家长还是孩子们都表现得非常积极,展现出浓厚的兴趣。“歌剧彩排观摩一般都不得不安排在晚上,结束往往在深夜11点左右,有时还经常赶上期中、期末考试。尽管如此,孩子们还是非常乐于参与。最初我们的一场观摩活动能招募到的学生只有一百余人,现在则可以达到近千人的规模。”大剧院相关负责人说。

现如今,歌剧艺术选修课正是大剧院在“歌剧基地校”基础上又一次深度“试水”,此次丰台区所选的30所示范校全部在大剧院基地校范畴之内。将艺术普及教育直接“植入”青少年的日常课程设计,这意味着国家大剧院在歌剧普及推广方面扎根更深,落地更实。之所以再度拿歌剧“开刀”,国家大剧院也有着审慎和成熟的考虑。“歌剧是最综合的舞台艺术样式,涵盖音乐、文学、声乐、舞蹈、美术等方方面面,最宜与当今素质教育、美育教育的各个层面进行全面接轨;而且,歌剧也一直是国家大剧院的优势和特色所在,连续多年歌剧节的举办,几十部自制歌剧的制作出品,使得大剧院在这一领域积累了宝贵的经验和丰富的资源。在孩子们中间普及推广歌剧艺术,我们很有信心!”国家大剧院新闻发言人邓一江表示。