自古以来,中国武术与舞蹈就是民俗文化中的双壁。它们虽然在本质特征、功能追求上有着显明差异,自起源时,二者就深受中国传统文化的熏陶与滋养,不仅外在之形有着相似之处,其内在之意上也呈现出高度的一致性。

本期经典艺术讲堂邀请北京舞蹈学院教授、国家级非物质文化遗产评审专家李北达,为大家解密形意相融的舞蹈与武术的不解之缘。

中国武术与舞蹈的渊源之缘

中国武术与舞蹈都是基于中国历史文化的发展而形成的身体运动与文化形态,二者具有紧密的联系。从文化特性看,舞蹈并非是一种简单的身体运动,它藉以不同的文化讯息用于娱神、娱人,具有浓厚的文化内涵。中国武术则是通过技击来保家卫国,但有别于国外的搏击运动,武术是将《易经》、医学等中国传统文化渗透于人体运动而形成的东方身体文化。民间谚语“拳起于易、理成于医”即是对此的概述。

在原始社会尚未形成语言文字时,作为人类社会与生俱来的肢体语言与文化形态,舞蹈一直散落在民间。到了周代,周武王通过“制礼作乐”,将各种用于模拟战争训练或庆祝战争胜利的舞蹈加工编排为歌功颂德的“武舞”《大武》。秦始皇统一六国后,把表现战功的“秦王破阵乐”改为了舞蹈形式。汉代时期,综合表演艺术“百戏”中的《剑舞》《戟舞》等“武舞”均体现出武舞融合的特性。唐代时期,李白、杜甫、裴旻等剑客都善“剑器之舞”。元代时期,执政的蒙古人颁布了禁武令,武术衰落。明代始戏曲成为当时最重要的艺术形式,由于宫廷古典舞从殿堂步入民间而使大量的乐舞艺人由此进入到戏班中求生存、求发展。戏曲中传习至今的“武戏”便是“武舞”融入戏曲后的产物。新中国成立后,新编写的中国古典舞教材、各种武侠影视剧中的武打场景都展现出舞蹈之武性、武术之舞性特征。可见,中国传统武术与舞蹈自始至终都存在着割舍不断的关联。

中国武术与舞蹈的意韵之缘

自古以来,中国人信仰崇尚“天人合一”的自然观,中国传统武术与舞蹈也是仿照天地间的自然万物而形成。例如,武术中模拟动物形态产生的猴拳、马拳、虎拳等象形拳,通过金木水火土养肺肝肾心脾的形意拳,以《周易》中八个物象符号修养身心的八卦掌,都是依据自然事物或自然规律而形成。

中国传统舞蹈亦如此,许多舞蹈都是由生活中的花鸟鱼虫、金石山木等自然物演变而来。例如,模拟孔雀形态与神态的“孔雀舞”,表现海浪与海燕的作品《海浪》,表现水流自然变化的作品《小溪、江河、大海》。所以,中国传统武术与舞蹈的意韵之源在于师法自然,通过师法自然来达到“天人合一”的修为。

这种密切关联也决定了对中国传统武术与舞蹈的区分不能只停留于动作的外部形态,更重要的是动作蕴含的表意内涵,即动作的表意性。舞蹈语言的功能是传情达意,塑造艺术形象,例如蒙古舞《鸿雁》通过“柔臂”这一特定的动作将手臂比作鸿雁的翅膀,才营造出“天苍苍、野茫茫、风吹草低见牛羊”的情境意象。相对于舞蹈而言,武术动作并未产生表意功能,而是以攻防技击为功能的身体文化形态。

中国武术与舞蹈的律动之缘

武术与舞蹈内在意韵上的密切关联,决定了二者在外在律动上的渊源。类似于中国书法讲求的“胸有成竹”,要先得之于心,后应之于手。中国传统舞蹈的运动规律也是如此——人未动,意先行。例如,中国古典舞欲前先后、欲上先下、欲左先右的身体运动态势,这种在空间方位的反差,实则是通过前后、上下、左右的圆周运动构成一种身体内在的和谐。中国传统武术的先起示、后运动也显明地体现了这一规律,胯于肩合、肘与膝合、手与脚合均是“意之和”显于“力之合”的体现。此外,武术中起于跟、行于中、达于梢等“三节六合”的法则,也是武术与舞蹈在律动之缘的显现。

本期主讲人:李北达

北京舞蹈学院教授、中国非物质文化遗产保护协会理事、中国舞蹈家协会民族民间舞蹈专业委员会理事、中国艺术医学协会舞蹈科学专业委员会理事、北京广场舞发展协会监事长、国家级非遗项目和传承人评审专家及北京市级历届非遗项目和传承人评审专家。多次担任央视、中国文联等大型晚会的导演。著有《中国武术理论与舞蹈实践》《民间舞蹈》《中国少数民族舞蹈(中、英文)》《舞道武艺(武舞基础理论与训练)》等。

李北达/主讲

何洋洋/整理

本期经典艺术讲堂邀请北京舞蹈学院教授、国家级非物质文化遗产评审专家李北达,为大家解密形意相融的舞蹈与武术的不解之缘。

中国武术与舞蹈都是基于中国历史文化的发展而形成的身体运动与文化形态,二者具有紧密的联系。从文化特性看,舞蹈并非是一种简单的身体运动,它藉以不同的文化讯息用于娱神、娱人,具有浓厚的文化内涵。中国武术则是通过技击来保家卫国,但有别于国外的搏击运动,武术是将《易经》、医学等中国传统文化渗透于人体运动而形成的东方身体文化。民间谚语“拳起于易、理成于医”即是对此的概述。

在原始社会尚未形成语言文字时,作为人类社会与生俱来的肢体语言与文化形态,舞蹈一直散落在民间。到了周代,周武王通过“制礼作乐”,将各种用于模拟战争训练或庆祝战争胜利的舞蹈加工编排为歌功颂德的“武舞”《大武》。秦始皇统一六国后,把表现战功的“秦王破阵乐”改为了舞蹈形式。汉代时期,综合表演艺术“百戏”中的《剑舞》《戟舞》等“武舞”均体现出武舞融合的特性。唐代时期,李白、杜甫、裴旻等剑客都善“剑器之舞”。元代时期,执政的蒙古人颁布了禁武令,武术衰落。明代始戏曲成为当时最重要的艺术形式,由于宫廷古典舞从殿堂步入民间而使大量的乐舞艺人由此进入到戏班中求生存、求发展。戏曲中传习至今的“武戏”便是“武舞”融入戏曲后的产物。新中国成立后,新编写的中国古典舞教材、各种武侠影视剧中的武打场景都展现出舞蹈之武性、武术之舞性特征。可见,中国传统武术与舞蹈自始至终都存在着割舍不断的关联。

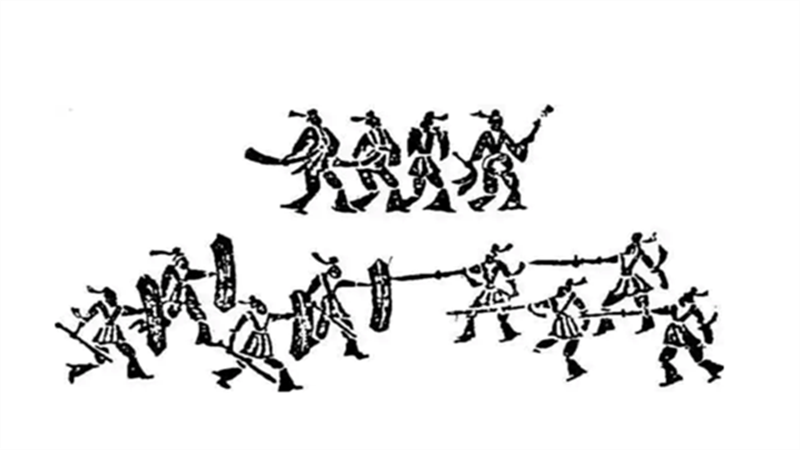

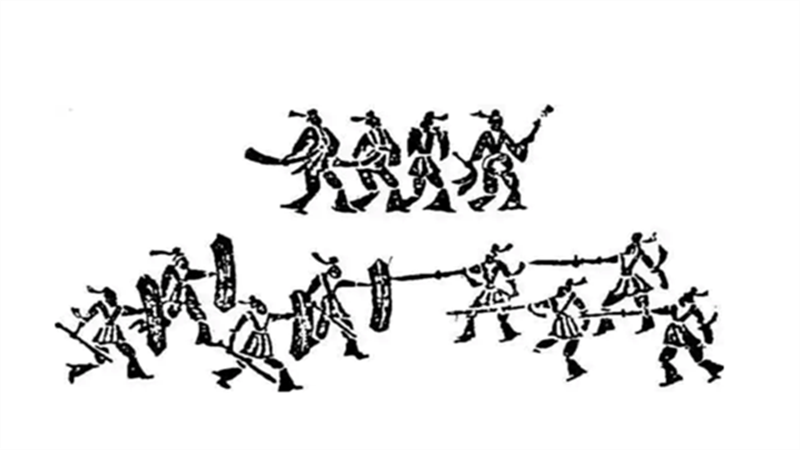

西周时期依据“武王伐纣”的故事编排的歌功颂德的“武舞”《大武》

中国武术与舞蹈的意韵之缘

自古以来,中国人信仰崇尚“天人合一”的自然观,中国传统武术与舞蹈也是仿照天地间的自然万物而形成。例如,武术中模拟动物形态产生的猴拳、马拳、虎拳等象形拳,通过金木水火土养肺肝肾心脾的形意拳,以《周易》中八个物象符号修养身心的八卦掌,都是依据自然事物或自然规律而形成。

中国传统舞蹈亦如此,许多舞蹈都是由生活中的花鸟鱼虫、金石山木等自然物演变而来。例如,模拟孔雀形态与神态的“孔雀舞”,表现海浪与海燕的作品《海浪》,表现水流自然变化的作品《小溪、江河、大海》。所以,中国传统武术与舞蹈的意韵之源在于师法自然,通过师法自然来达到“天人合一”的修为。

杨丽萍创作、表演的“孔雀舞”,舞蹈超越了对孔雀外在形态的模仿,

塑造了形神兼备的艺术形象,表现出对生命与自然的敬畏。

这种密切关联也决定了对中国传统武术与舞蹈的区分不能只停留于动作的外部形态,更重要的是动作蕴含的表意内涵,即动作的表意性。舞蹈语言的功能是传情达意,塑造艺术形象,例如蒙古舞《鸿雁》通过“柔臂”这一特定的动作将手臂比作鸿雁的翅膀,才营造出“天苍苍、野茫茫、风吹草低见牛羊”的情境意象。相对于舞蹈而言,武术动作并未产生表意功能,而是以攻防技击为功能的身体文化形态。

中国武术与舞蹈的律动之缘

武术与舞蹈内在意韵上的密切关联,决定了二者在外在律动上的渊源。类似于中国书法讲求的“胸有成竹”,要先得之于心,后应之于手。中国传统舞蹈的运动规律也是如此——人未动,意先行。例如,中国古典舞欲前先后、欲上先下、欲左先右的身体运动态势,这种在空间方位的反差,实则是通过前后、上下、左右的圆周运动构成一种身体内在的和谐。中国传统武术的先起示、后运动也显明地体现了这一规律,胯于肩合、肘与膝合、手与脚合均是“意之和”显于“力之合”的体现。此外,武术中起于跟、行于中、达于梢等“三节六合”的法则,也是武术与舞蹈在律动之缘的显现。

本期主讲人:李北达

北京舞蹈学院教授、中国非物质文化遗产保护协会理事、中国舞蹈家协会民族民间舞蹈专业委员会理事、中国艺术医学协会舞蹈科学专业委员会理事、北京广场舞发展协会监事长、国家级非遗项目和传承人评审专家及北京市级历届非遗项目和传承人评审专家。多次担任央视、中国文联等大型晚会的导演。著有《中国武术理论与舞蹈实践》《民间舞蹈》《中国少数民族舞蹈(中、英文)》《舞道武艺(武舞基础理论与训练)》等。

李北达/主讲

何洋洋/整理