前 言

交响音乐可以表现宇宙世界之大,亦可刻画心灵情感之微,既能聚焦历史瞬间,也能激荡时代共鸣。从硝烟岁月到和平年代,交响音乐在我国从无到有,经历了一个多世纪的蜕变,成为中西方文化双向互动性适应的重要成果。中国的交响音乐铭刻着中国特色基因,汇入时代文化大潮,是中华民族对美好生活的真切向往,也是华夏神州黄钟大吕的时代强音。

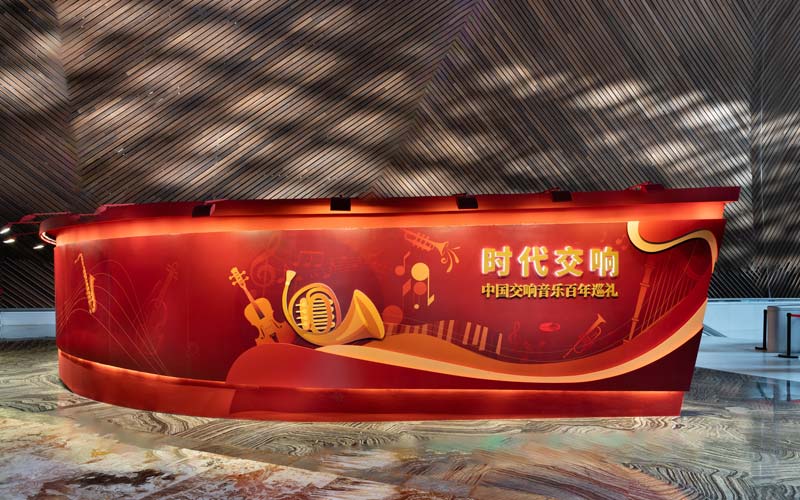

在中国交响音乐发展史上,不仅谱写出众多优秀的传世经典,也涌现出许多讴歌时代的全新力作。时值2025年第九届“中国交响乐之春”启幕之际,国家大剧院以“时代交响”为主题策划举办本次展览,梳理百余年来中国交响音乐的发展历程,与广大艺术爱好者回望经典之作,聆听华彩乐章,共赏新时代中国交响音乐发展之蓬勃盛景。

国家大剧院

2025年4月

零的突破与奠基 / 1916-1949

交响音乐起源于欧洲,在经历漫长岁月后植入中国土壤,成为一种新的音乐体裁。

20世纪上半叶的中国交响音乐创作,以学习和吸收欧洲古典交响音乐的艺术形式与表现手段起步,但也表现出作曲家们在题材、语言、风格等方面“中国化”的尝试与追求。

随着中华民族进入艰苦卓绝的抗日战争时期,中国交响音乐事业亦随之进入新的发展阶段,诞生了一批极具时代印记的优秀作品。

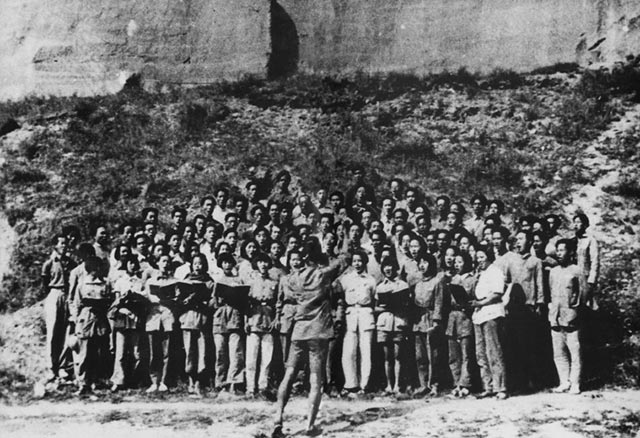

冼星海在延安指挥排练《黄河大合唱》

为新中国引吭高歌 / 1949-1979

中华人民共和国成立后,音乐家们带着由衷的喜悦,以极大的热情投入到创作中去,交响音乐在这一阶段得到迅速的发展,在创作的题材、体裁、数量和品质上都相较于民国时期有了质的飞跃。

这一时期,歌颂党、歌颂人民、歌颂新中国的作品纷涌而出,构成了中国交响音乐创作的一个高潮阶段。

20世纪中国管弦乐历史上的里程碑式作品——小提琴协奏曲《梁祝》(1959)也诞生于此时,至今近乎成为中国当代交响音乐的象征。

何占豪(左)、陈钢(中)与丁善德(右)在讨论《梁祝》的创作

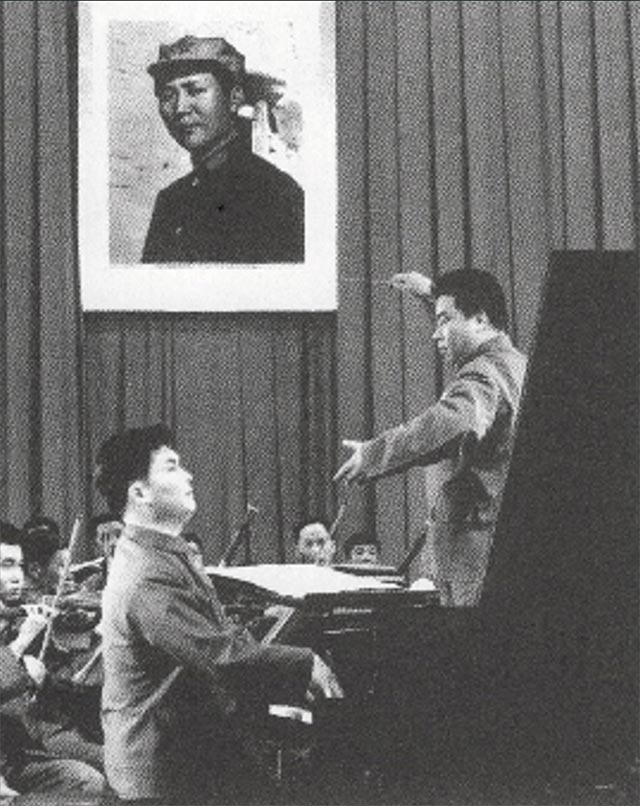

刘铁山、茅沅合作的《瑶族舞曲》(1953)至今都是演出频率最高的中国管弦乐作品之一,钢琴协奏曲《黄河》(1969)与琵琶协奏曲《草原小姐妹》(1973)成为20世纪60年代后期至70年代影响最大、成就最高的交响音乐作品,直至今日仍然活跃在中国乃至世界的舞台上。

1970年中央乐团首演钢琴协奏曲《黄河》,独奏殷承宗,指挥李德伦

从“新潮”到“多元”/ 1980-2011

1981年文化部、广播电视部和中国音乐家协会联合举办的全国第一次“交响音乐作品评奖”活动,标志着中国交响音乐创作的全面复苏。

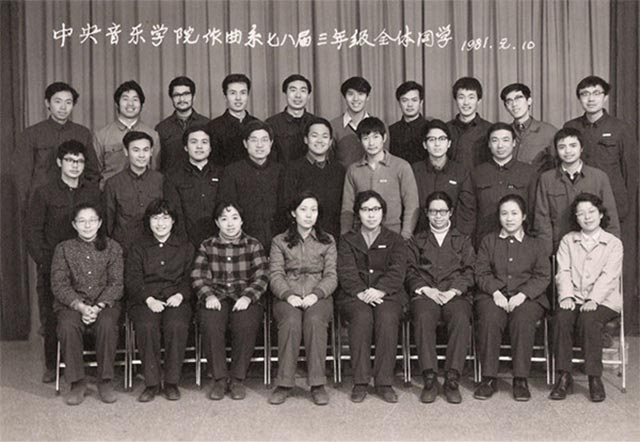

20世纪80年代中期出现的“新潮音乐”青年创作群体,采用现代音乐思维和现代音乐技法谱写交响音乐的潮流,从而开始了当代中国交响音乐创作的真正“裂变”。

中央音乐学院1978届作曲系全体学生合影

老一辈作曲家如朱践耳和罗忠镕探索交响音乐现代技法的艺术表现可能性,同时也有很多作曲家仍然用传统调性音乐写出优秀之作。

进入20世纪90年代后,商品经济的大潮一度使得曲高和寡的交响音乐发展困难重重,但仍然有许多作曲家写出精品力作。

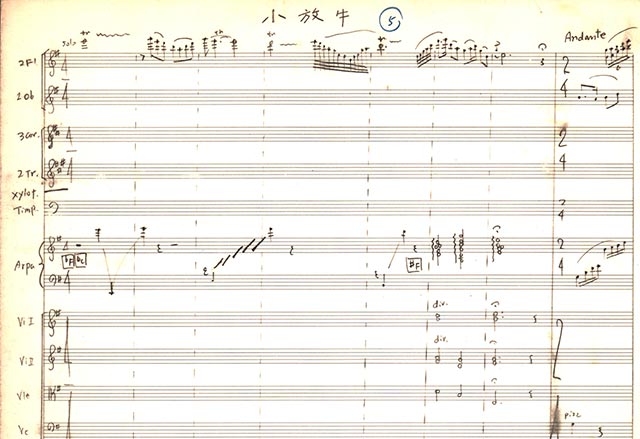

鲍元恺《炎黄风情》组曲之《小放牛》手稿

中国交响乐坛至此形成“众声喧哗”的多元繁荣格局,并在新世纪之后呈现出艺术形式更为多样、内容更多元、表现手段更丰富的面貌,继续谱写着中国交响音乐的辉煌乐章。

礼赞新时代 / 2012-今

2014年10月15日,习近平总书记在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话。这篇新时代文化建设和文艺事业繁荣发展的纲领性文献,不仅对文艺领域的问题进行客观分析提出指导和要求,也为探索新时代中国特色社会主义文化发展锚定了航向。十年来的交响音乐成果涌现,展现新时代的精神气象,奏响以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的时代强音。

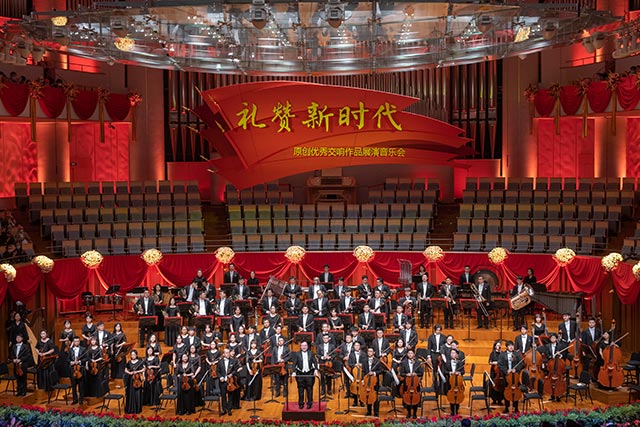

“礼赞新时代”原创优秀交响作品展演音乐会

时至今日,中国交响音乐创作已经走过了一个多世纪的道路,在这百年的航程中虽有崎岖,亦不能阻挡其发展。新的航程已经扬帆,终将一日会以其蕴涵的东方文化特质和华夏民族的探索与创造精神,在世界交响音乐舞台上发出耀眼的光芒!

展品提供:汪世林

文案撰写:张 烁