-

2016.04.30

逝去的时光

-

2015.07.30

走西口

-

2017.02.30

乱弹

-

2017.03.16

源

-

2016.04.23

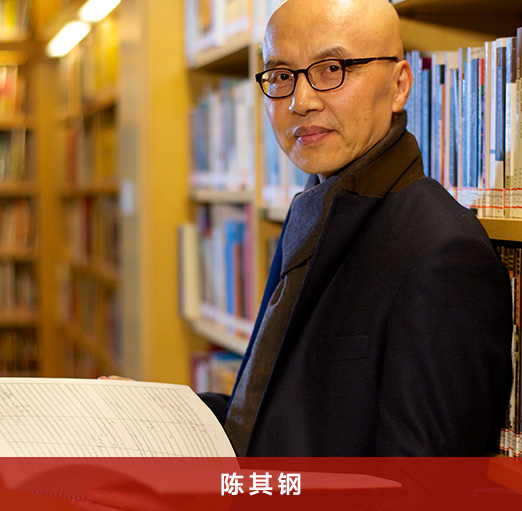

时代大潮下的音乐写作:从巴赫到陈其钢

-

2017.07.01

陈其钢:我的探索与突破

《逝去的时光》是陈其钢最有感而发的一部作品,表达了作者对过去美好时光的留恋。作品采用了古琴作品《梅花三弄》中耳熟能详的泛音旋律作主题,运用大提琴醇厚悠远的声线赋予清淡高雅的旋律主题更具人情味的表达,并作为唯一的主要动机贯穿全曲,描摹过往的娴雅时光。作品不断地通过西式的和声写法和差异调性的交叠,隐喻现代化生活的纷繁声响。对比呈现作者的今昔之感,使全曲跌宕起伏,气势恢宏。

《走西口》是一部为弦乐队而创的作品。作品既在宽广的音域跨度中呈现了丰满的层次,又在不同声部的交叠中呈现了和谐的音色。《走西口》是陕西人民离家外出谋生时演唱的情歌,曲调苍凉淳朴。

作品法文名为:L'Eloignement,意为远离的意思。中文名一语双关,一方面表述民间的原创意境,另一方面表达作者离乡求学的个人所感。

他以民歌《走西口》作为主题,抒发自己长年远离家乡,对于离别,变迁,憧憬与期待的复杂理解,道出游子对祖国、亲人的满腔思念。

《乱弹》是作者对于自我个人风格的一次突破性实验。“乱弹”出现于清代,泛指除“昆山腔(即昆曲)”以外的戏曲声腔。

“昆曲”象征为雅乐,较为舒缓。“乱弹”则代言俗乐,更为激越。作者有感于这种形式的对比,首度尝试突破自我一贯舒 缓深邃的曲风,在《乱弹》中追求节奏感鲜明且富有激情的曲风,营造充满活力与生机的风格。作品由很小的动机素材经过 反复跳跃,在不同的音区、速度、音色、节奏下进行重复和变化,最后表达了情绪的升华,营造出一份似是而非的情感宣泄。

《源》是陈其钢早期创作生涯的重要作品之一。留法初期,作者直面中西音乐创作理念间的迥然差异,感悟音乐内涵与 西方先进作曲技术之间相辅相成的共存关系,秉持个人对于音乐内涵表达大于创作炫技的执着追求。作者尝试大胆地打破乐 团常规摆台形式,将其分割为不同编制配比的小型组合,以舞台中心为轴向外分布,意在将乐团视为一件大型乐器追根溯源。 通过西方管弦乐作曲技法的催化,赋予远古乐音一次跨时空的穿越。

我觉得,音乐与其他艺术形式不一样,早在人类文明发迹之前,他就已经存在于大自然之中。音乐与自然界的所有声响一样,频率的震动是他发声的基本原理。这也就解释了一个现象:为什么拥有绝对音高的人,都能敏感地辨别出自然声响的音高。所以说,音乐是最神奇的一种艺术形式,它与这个世界的自然规律直接相连。在当下音乐有调性与无调性的争论中,普遍认为自然规律是有调性的。而出身于大自然的音乐当然也会寻求道法自然,所以,当调性被破坏时,人类耳朵便会不悦。最初,人们或是巧合地找到了音乐表达与自然规律的吻合,但后来发现这种吻合度越来越高,也就出现了音乐创造的章法,如和声、泛音等规律。

音乐的特性其实就是一个时间艺术:它首先需要在空间中震响,靠空气震动传达到大脑,再引起人的感应。这就和其他任何艺术都不一样,而且它没有任何明确的释义作为信号。比如我们说“你好”就是“你好”,音乐不可能直接说出“你好”之类的具体语言,但是音乐可以表现温情与伤感。而且,音乐还特别神奇,浪漫主义时期的音乐都是有旋律的,那么它能够表现的空间就是人们的激情。而到了20世纪以后,很多音乐不再有旋律了。它表现的内容反而像抽象绘画一样,比原来具象化的想象空间更大。我自己更多的是游移于这两种表现方式之间。

譬如,在创作影视音乐的时候,我会根据导演和影像的要求创作旋律性较强的音乐;在表现中国古典意境的时候,我会启用一些中国古典的旋律素材。这时旋律就自然存在于作品之中,但有时旋律化的表现方式也会限制思维。譬如《乱弹》这部作品,它是将一个很小的动机素材经过反复跳跃,在不同的音区、速度、音色、节奏下进行重复和变化,最后表达了一种情绪的升华,这其实是音乐最擅长营造的表达效果:一种摸不着的情绪。这是绘画、戏剧等艺术形式完全不能企及的。音乐没有语言、肢体、颜色等具象的表达载体,但这个劣势恰恰成了它的优势。

正因音乐与自然最贴近,它所能够表现的语言空间是十分宽泛的,表现力量也非常之大。能听懂音乐的人,能为之震颤和兴奋,能感受到痛苦、吃惊、生气等等。譬如,有人在音乐会中无需过多讲解,在听到某个章节时会不由自主的落泪,这就是真正的自然人。这也佐证了音乐与人沟通的力量是超越作曲技法与艺术观念的。

我比较赞同,但也有略加空泛的认识。音乐是人类精神状态的反应,而不是仅仅局限于思想。思想是具象的,状态则是可以提升、改变和引导的。音乐是一个没有边际的空间,可以涵盖所有感觉。因而音乐触动与传导的力量是其他任何艺术形式所无法代替的。

语言和文字是可以编辑的,但音乐不能直接诉诸语言。它是更包容和抽象的一种语言形式。正是这个特点使得音乐让你感到无限的内容、无限的表达潜能。

我认为音乐没有对错,只有庸俗与高雅之分。在任何一个历史时代和状态之下,大多数为庸人。陀思妥耶夫斯基的作品中曾如是表达:“天才永远想着一般人不敢想的事,做着一般人不敢做的事情,他们的行为在一般人眼里是非常怪异的,却受着一般人的管制、压抑、打击、谩骂、甚至是死亡。”这些人活在将来,在庸俗的地方是活不下去的。极个别的天才,永远活在将来。所有的艺术家都是希望认同的,可大多数时候是不能得到认同的,尤其是在同时代人们的眼中。我对此习以为常,激烈的批评甚至会让我反思,而这种反思也是很有必要的。它能够使我拓展,让我更加坚定自己的道路。

人能够在音乐中不受任何限制地、最充分地展现自己的想象空间,这就是音乐之所以能够影响和改造其它艺术形式、甚至改造社会关系结构的根本力量所在。所以,这种本性也决定了音乐很难按某种固定的标准去评价好坏。人类本能地希望找到一个标准,但许多标准与艺术规律背道而驰。或许,包含了自由和真诚的表达的音乐,就是好的音乐。

每个人都有自己独立的精神世界。我的精神世界就是一个孱弱、恋旧、多情、细腻、多愁善感、精益求精的世界。在这其中,慷慨激昂的情绪和阳光明亮的风格都很少见,或许我的早期作品《源》会有点这样的气息。

其实,从古到今,最能打动人心的音乐,多是忧郁感伤的乐思。欢乐高兴的音乐很难打动心灵,或是因为人生高兴的时刻有限,然而追寻探索的时间远多于此,特别是随着年龄的增加,人生的念旧与感怀也会愈加增多。

我是幸运的。顺利从乡下回到大学读书,学成后赴法学习。法国这与中国有很多文化共通之处,也让我在反观中国历史文化时意识到很多从前难以察觉的问题。我遇到了非常好的老师梅西安,他在为人处事与艺术观念上给了我极大影响。最最幸运的,是我的音乐逐渐变成了我自己。最初,这个理念并没十分深化,我一直在做着尝试和实验,内心更多地希望自己的作品可以成功,可以拥有影响力,可以赢得更多观众。然而,我现在的追求已经全然改变,我认为每部作品就像自己的孩子,他们出生成长之后会渐渐地走到我的前面。当人们说到我的时候,更多是在讨论我的作品,而不是我这个人。这是我作为创作人的幸事,也是我最大的转变维度,而急于求成的心态在我的创作轨迹中逐渐淡出。

《逝去的时光》描写的是一种状态,我当时的想法是:人生最美好的东西都已消失,最纯净的年代已经流逝。现在,萦绕在我们耳边的都是各种现代化的声响,而多年回响身边的袅袅琴声似乎已经微弱的杳不可闻(《逝去的时光》选取古琴曲《梅花三弄》作为主题动机)。所以,这部作品正是这种想法的有感而发,也希望能唤醒人们对那些逝去的美好事物的钟爱。

法国乐评家当时那些批评,现在看来都是杂音。批评主要集中在对于旋律性音乐的抵制,对其中的中国色彩他们很难认同。因为评论者多是站在一个固有标准的立场上去评判,但不同人的音乐创作不能以此为据。对于音乐的评判,要尊重人的人格,但这在当时环境下是难以实现的。后来,看得多了,走得多了,我也习惯了这些,别人也不再多说,大家都需要一个反思过程。

到法国之后,我深受梅西安的影响,更多地关注自己的所思所感,其实并没有刻意追求中西融合。泛泛的讲中国风格是十分模糊的事情,中国风格永远不是一个固定的标准。其实,艺术也是没有固定标准可以遵循的,有规可循的艺术就变成千篇一律的口号。从我个人的经验来说:我没有遵循某种潮流去刻意地写旋律加伴奏,而是综合自己从小长到大所受的影响、熏陶、教育,追随自己的性格和兴趣取向,寻求最贴合内心的表达风格。中西融合恰恰最能代表我的心声:传统文化是内化在每个个体中,而不是被泛泛地区分为中与西。

对中国元素的使用,我基本上也是有感而发。比如《道情》是因为感怀莫五平去世而写。莫五平32岁去世,他在法国生活十分艰难,有时连地铁票都买不起。他的穷困潦倒让我十分内疚, 就像我的孩子去世我也特别内疚,我会反思:他们在世时,我是否是善待人家的?他们离世后,一切都来不及了。莫五平并不成熟的作品《凡Ⅰ》用过《三十里铺》的素材。得知他辞世后,我便决定写部纪念他的作品,也同样引用了《三十里铺》的旋律,确是有感而发。

高难度与高表现力是不能划等号的,但是当一部作品的表达需要高难度的时候,也就说明容易的表达方式不具备足够的诠释力度。比如,对于管乐而言,气息控制往往比手指灵活更有难度。《道情》中的双簧管声部,需要在没有气口的乐句中不断地吹奏长音和高音,这是反自然的,可是这种反自然契合了我内心所需要表达的撕心裂肺,所以我没法舍弃。高难度是一种选择,是作品的一部分。如果这个作品因为难度过高而不被接受,则是它的命运。如果这个作品得以被认可,那也是因为这个选择而造就。所以,我并不刻意追求难度。比如《二黄》并不难,一部看似安安静静的作品。我的朋友汤唯听了后,却表示这部作品并不是静而是燥。她的感受令我十分触动,我认为她或许是正确的。那个时代的我,表面看来似乎安静,内心实则是复杂躁动,只有借助冥想和沉思来净化自己,才能达到另一种层次的真正安静。

我的创作其实是个渐变的过程,虽然期间并没有鲜明的突变。细数过去的作品,不免和今天还是有些联系的。比如作于1987/88年的《源》,对比看来作品中的长气息,主题突然出现的表达方式,都与我现在的风格十分一致。这其中也存在转折,刚开始学习时,风格偏于西方化、先锋派,然后逐渐提炼和演化,开始尝试旋律性的作品。再后来又回归到无旋律,像《五行》和《乱弹》。林林总总的实验始终存在,但其中的创作脉络基本保持了一致。细分起来,《道情》之前应该是一个段落,《道情》、《逝去的时光》和《三笑》是另一个段落,之后就是《大红灯笼高高挂》,在此之后便是可以算作里程碑的《蝶恋花》。

一种人性的丰富。《蝶恋花》其实是一种人性经历的结晶,是我生活的结晶。再加上流淌在我血液中对文化、传统的兴趣和痕迹,综合在一起的一次迸发。加之是女性题材,男性写女性题材本身就是较为罕见,大多数人不敢尝试,但这是一件很有意思的事情。

坦白说,我无从而知。《乱弹》还是个没长大的孩子。其实我十分幸运,这些孩子长大后,便成了我的代言前往世界各地上演。《蝶恋花》是一个极佳的代言,这个孩子现在算长大了。出乎我的意料,它几乎人见人爱。指挥家和评论家对它都是众口夸赞。从这个意义上说,《逝去的时光》也算这样一个已经长大的孩子了。

其实,创作者就是不断地从瓶颈中挣脱,现在我仍是处在一个瓶颈之中。我正在创作的由国家大剧院委约的一部合唱与乐队作品,对我来说十分艰难。虽然《万年欢》和《乱弹》都经历了无数纠结,但是似乎都不如这部作品,这也是我几十年来第一次写合唱作品。我曾听过不少合唱作品,但始终没有一部作品令我满意。我希望自己的首部合唱作品可以指引我走向一个正确方向,探索一种合适的表达方式,这就是我现在一个上下求索而不得的瓶颈。

我没有刻意挑选,起初只是希望在中国古典诗词中找找灵感。这部作品是非常困难的挑战,它的音乐在有调性与无调性之间穿插切换。当音乐部分几近完成时,我却还没找到合适的配词,然后我就发现了《江城子》。这首词中囊括了平静、冥想、忧郁、回顾、失落、呐喊等等。之后,我又决定再引入一个戏曲男声独白声部,可能单单合唱已经不足以支撑我需要的表达维度。

我并没有过多的考虑它们的位置,只是想要认认真真写出好的作品,位置的事永远是需要他人来评判的。小提琴家郑京和有个观点我很赞同,她说:“作曲家是作品的‘亲生父母’,演奏家是作品的‘养父养母’,作品‘出生’以后,他的‘成长’完全靠养父养母。作品能否‘长大成人’,都取决于他们。”所以我无法评价我的作品,作品的生命力需要靠它自身的际遇。

我写一部作品一般耗时四至六个月。出国之后,我发现法国作曲家的创作周期也基本如此。像是梅西安花了八年时间完成一部歌剧。这整整八年的时间,他几乎是全身心的投入。翻翻他的乐谱即知,这确是一个耗时的创作,五个多小时的篇幅,无数音符的累积,都是难以速成的。所以法国的创作环境对我有着潜移默化的影响,加之我个人追求完美主义,也就基本确立了我的创作节奏。另外,我不想把音乐仅仅作为事业来对待,我坚持追求写出能令自己满意喜欢的音乐。

那个时代可能早就崩塌了。其实在布列兹去世前就已经发生了巨大改变。未来依然难以预测,但这段历史已经翻篇,无论是中国还是世界,现在的时代是没有大师的。

布列兹是个很有才能的人,富有个性。他善于使用独特的音乐语言,同时又有很强的管理能力。 他的缺点便是对于权力的热衷,他把他自己的追求固化,追求普世化,希望通过权力的影响,建立自成一派的美学系统。无论是研究机构、演奏机构、学校、评论、音乐节,所有组织机构都深受他影响,这有时是十分消极的。当然,他的艺术追求是积极的,艺术成就是巨大的。

作为创作者,永远不是蔚然于世的,而是与这个时代和社会肌体有着千丝万缕的关联:你既在反映和讲述这个时代,又在试图去影响和改变它,也会不可避免的接受他的制约。这些过程又自然而然的和你自己的价值和性格取向紧密关联。您怎么看自己与这个时代的关系?

能在法国学习是无比的幸运,而国外环境也反作用于我,最终成就了今天的我。此外,中国的教育经历对我的影响是根深蒂固的,我出国时已过而立之年,已经完成了中国教育体系的学习,中国文化和观念意识的影响已难以磨灭。那么,这两者在我身上有十分自然的结合。更幸运的是,我是一个双重的人。如果我是一个仅仅生活在中国的作曲家,我的思维会很贫穷,可能会变得过于实际。我觉得音乐是最不能过于实际的,音乐过于实际之后就失去了力量。音乐不是一个工具,它是自己表述自己思维的一个空间,音乐被赋予商业或其它功能后,可能就不该被称为艺术了。

国家大剧院的职责非常重要,他的存在非常珍贵:他在某种程度上代表和引领着社会和时代的审美,而有志的艺术家也不能离开它的慧眼和支持。在充斥了浮躁的文化工程的环境下,他能实实在在和一部一部地去完成精益求精的创作,这是实在属不易的事情。国家大剧院青年作曲家计划就是一个伟大的项目,也是是这座剧院非常有意义的人文交流和关怀,并为年轻人提供了一个自我表达的机会。现在,大多数年轻人已经丧失这个机会,大剧院能大胆坚持顺应艺术规律,为艺术的持续发展铺设一条新路,为年轻人营造希望,这就是它的伟大之处。

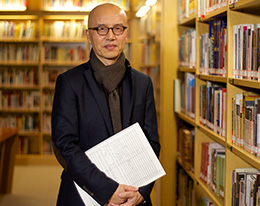

旅法作曲家。青年时期就读于中央音乐学院,师从罗忠镕。1984年赴法国深造,被音乐大师梅西安纳为关门弟子

陈其钢近三十年间获奖无数,作品被世界各地广泛传播。1998年曾出任贝桑松国际作曲大赛的评委会主席。2001年管弦乐作品《五行》从全世界一千多部交响乐作品中脱颖而出,被选为英国BBC国际作曲“Master Prize”的五首作品之一。2003年EMI/VIRGIN唱片公司全球发行其作品专辑《蝶恋花》,被世界权威杂志《留声机》评为当时十佳古典音乐唱片之一。2005年获得法国音乐版权组织颁发的终身成就奖-《交响乐大奖》。2007-2008年,出任2008北京奥运会开幕式音乐总设计,并创作了奥运会主题歌《我和你》。2012年获法国最高学术机构“法兰西学院艺术院”颁发的年度音乐奖“罗西尼奖”。2013年法国政府向陈其钢颁发“文学与艺术骑士勋章”。

自2015年起,陈其钢在浙江躬耕书院开办音乐工作坊,与年轻音乐人一起思考和探讨音乐创作的基本课题。

《五行》、《源》、《逝去的时光》、《蝶恋花》、《道情》、《失乐园》、《二黄》、《万年欢》、《乱弹》

《大红灯笼高高挂》

《山楂树之恋》、《金陵十三钗》、《归来》

《我和你》