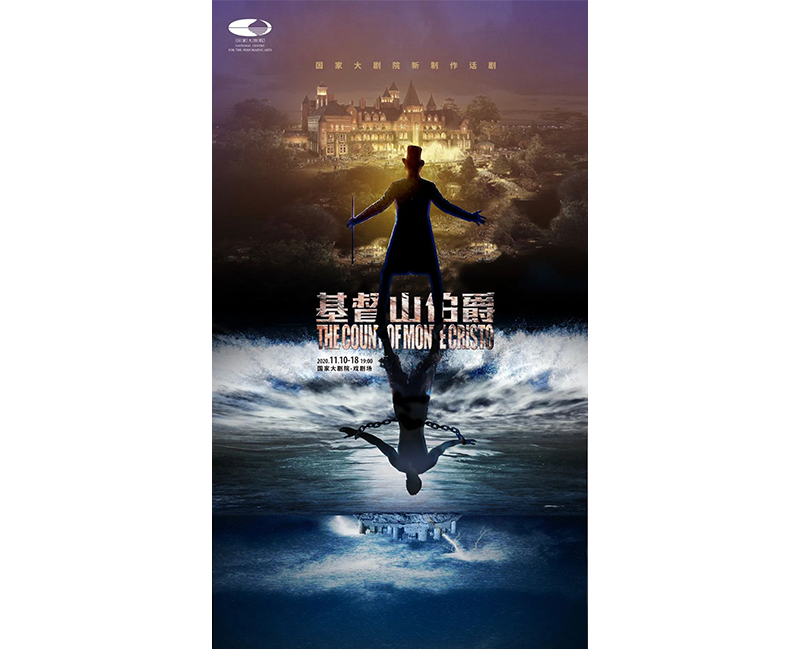

11月10日至15日,17日至18日,国家大剧院新制作话剧《基督山伯爵》将迎来首演。今晚,剧小院约你重读这本经典著作,希望在快意恩仇的世界里,与你们相逢,与自己相遇……

2002年11月30日,法国浪漫主义作家亚历山大·仲马(大仲马)的遗骸被移送至巴黎先贤祠,从而使这位“通俗小说之王”成为继伏尔泰、卢梭、雨果、左拉和马尔罗之后第六位进入先贤祠的法国作家。众所周知,长篇小说《基督山伯爵》正是大仲马艺术创作的巅峰,小说于1844年8月28日至1846年1月25日在法国《议论报》上连载,讲述了水手爱德蒙·邓蒂斯遭诬陷入狱,十四年后在神父法利亚的帮助下逃出“伊夫堡”并获得基督山宝藏,改名为“基督山伯爵”报恩复仇的故事。

一百多年以来,《基督山伯爵》的魅力经久不衰,这部作品不仅在法国本土大受欢迎,甚至跨越了语言与文化的鸿沟,在全世界范围都取得了前所未有的成功——《基督山伯爵》在光绪年间就已经进入中国,最早的版本是1906年甘作霖用文言文选译的《炼才炉》——这不仅要归功于大仲马通俗晓畅的、富于戏剧感的叙事手法,也要归因于小说特定的主题。

显然,以爱德蒙·邓蒂斯这个人物为中心,《基督山伯爵》讲述的是一则关于“复仇”的故事。然而,耐人寻味的是,原著中那种“以眼还眼,以牙还牙”的复仇原则在现代社会里似乎已被淘汰,但是以复仇为主题的故事却总是能打动人心,甚至可以说是西方文学史最重要的“母题”(Motif)之一:从古希腊时期欧里庇得斯的《美狄亚》、埃斯库罗斯的《俄瑞斯特斯》、索福克勒斯的《安提格涅》,到文艺复兴时期莎士比亚的《哈姆雷特》,再到浪漫主义时期艾米莉·勃朗特的《呼啸山庄》以及大仲马的《基督山伯爵》,“复仇”作为一个经久不衰的艺术主题,始终支撑着西方文学史的主脉。

《基督山伯爵》排练现场

《基督山伯爵》排练现场

反观中国,由于在儒家思想传统中也有某种“复仇”的元素,因此无论是先秦时期的卧薪尝胆、赵氏孤儿等家喻户晓的故事,还是现代文学/白话文学时期鲁迅所创作的一系列作品(如《孤独者》或《铸剑》),以及当代通俗文学的代表性作家金庸的《连城诀》等等,都堪称“复仇”母题在中国文化语境下的变奏。究其原因,复仇(被延宕的正义)也许是一种精神分析学说中所谓的“驱力”(drive),因此无论对于西方还是非西方国家而言——虽然彼此的社会与文化语境大相径庭——“复仇”的叙事都贯穿了文学/艺术史的谱系。

《基督山伯爵》排练现场

虽然大仲马曾有一句关于历史与文学关系的名言:“历史就是钉子,用来挂我的小说”,但《基督山伯爵》就像一切艺术作品一样无法完全脱离于它所诞生的历史与社会条件。我们不难承认,虽然充满了天马行空的想象与舞台艺术式的夸张,但《基度山伯爵》首先是一部“历史小说”:故事内的时间跨度从1815年2月24日法老号帆船进入马赛港,写到1839年10月6日爱德蒙·邓蒂斯和海蒂离开基度山岛。众所周知,1814年拿破仑帝国被反法联军击败,导致波旁王朝复辟,从小说中我们也时常可以看到这一历史事件贯穿其中的线索。这当然不仅仅是文学世界的“虚构”而已,大仲马本人也是这段历史的亲历者。因此,在时隔两个世纪之后,我们不仅是在重读《基督山伯爵》这部文学作品,也是在重访这段决定了现代欧洲走向的历史本身。

《基督山伯爵》排练现场

《基督山伯爵》排练现场

回到小说的结尾,主人公爱德蒙·邓蒂斯在信中写道:

“这个世纪上无所谓幸福,也无所谓不幸,有的只是一种境况与另一种境况的比较。唯有经历极度苦难的人,才能感受到极度的幸福……请你们永远不要忘记,直至上帝为人类揭示未来图景的那一天到来之前,人类的全部智慧就包含在这两个词中:等待和希望!”

《基督山伯爵》排练现场

重读这段脍炙人口的话语,不难令当下的你我思考,在现代消费社会,是否还存在着“基督山伯爵”?复仇与审判、宽恕与救赎又是哪个更饱含希望?换言之——化用阿多诺的名言——重要的问题并不是我们怎么看待十九世纪的基督山伯爵,而是基督山伯爵怎么看待今天的我们。