点击进入2012国家大剧院舞蹈节专题

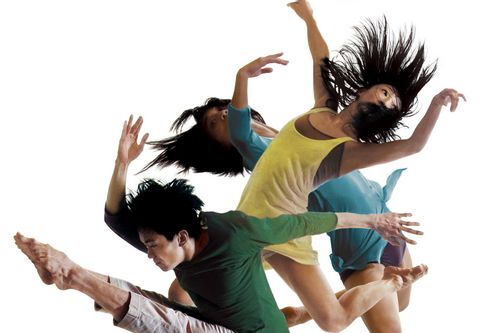

“才华洋溢,技术超群……云门舞集2的卓越应与世界分享!”

——纽约时报

1998年,享誉国际的编舞家林怀民在云门舞集25周年时发愿再创另一个舞团,提供编舞家创作的平台,让年轻舞者为全民起舞。翌年,云门舞集2诞生。成团不久,台湾发生九二一大地震。舞团的首次演出便在断垣残壁中的学校穿堂举行,给予灾区孩童适时的安慰。云门舞集2深入乡里,以精湛的表演与关爱的情怀,赢得台湾城乡居民的敬爱。

稳扎稳打13年后,舞团拥有布拉瑞扬、伍国柱、郑宗龙与黄翊四位在国际获奖的年轻编舞家。他们生猛有力的异色作品,在台湾、香港和美国都赢得舞评与观众的热烈欢呼。

今年二月,云门舞集2首度赴美巡演,所到之处一票难求。纽约乔伊斯剧院破例加排座位,门外仍有观众不得而入。美国《芭蕾舞蹈》说,这是“一个你会欣赏,会爱上,会想一看再看的舞团”。10月起,云门舞集2首度到大陆巡演,16位舞者将以多元活泼的肢体演出《流鱼》、《坦塔罗斯》、《下回见》、《出游》与《墙》五部兼具动作之美和情感之真的舞蹈作品。

林怀民说,他自己总是站在传统的肩膀上寻找自我,云门舞集2的编舞家这么年轻,却已站在网络的浪头上,使尽浑身解数,个性十足地表达自己。他恳邀大陆的朋友们到剧场来,听听台湾青年艺术家的声音。

云门舞集2是林怀民的美梦成真,是另一个云门,活泼昂扬,绝对不可错过。

点击进入2012国家大剧院舞蹈节专题

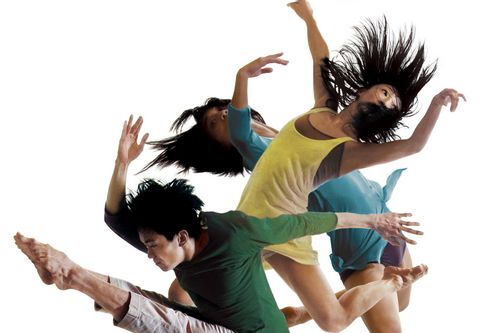

“才华洋溢,技术超群……云门舞集2的卓越应与世界分享!”

——纽约时报

1998年,享誉国际的编舞家林怀民在云门舞集25周年时发愿再创另一个舞团,提供编舞家创作的平台,让年轻舞者为全民起舞。翌年,云门舞集2诞生。成团不久,台湾发生九二一大地震。舞团的首次演出便在断垣残壁中的学校穿堂举行,给予灾区孩童适时的安慰。云门舞集2深入乡里,以精湛的表演与关爱的情怀,赢得台湾城乡居民的敬爱。

稳扎稳打13年后,舞团拥有布拉瑞扬、伍国柱、郑宗龙与黄翊四位在国际获奖的年轻编舞家。他们生猛有力的异色作品,在台湾、香港和美国都赢得舞评与观众的热烈欢呼。

今年二月,云门舞集2首度赴美巡演,所到之处一票难求。纽约乔伊斯剧院破例加排座位,门外仍有观众不得而入。美国《芭蕾舞蹈》说,这是“一个你会欣赏,会爱上,会想一看再看的舞团”。10月起,云门舞集2首度到大陆巡演,16位舞者将以多元活泼的肢体演出《流鱼》、《坦塔罗斯》、《下回见》、《出游》与《墙》五部兼具动作之美和情感之真的舞蹈作品。

林怀民说,他自己总是站在传统的肩膀上寻找自我,云门舞集2的编舞家这么年轻,却已站在网络的浪头上,使尽浑身解数,个性十足地表达自己。他恳邀大陆的朋友们到剧场来,听听台湾青年艺术家的声音。

云门舞集2是林怀民的美梦成真,是另一个云门,活泼昂扬,绝对不可错过。

《流鱼》

编舞:黄翊

音乐:Iannis Xenakis

灯光设计:李建常

服装设计:刘晓岚

2009年4月10日首演于台北新舞台。快速度的群舞交织穿梭流动,呈现科技世代非物理性的视觉与直观,不断挑战、堆迭、纠缠的网状思考。“充满新意,令人耳目一新。”(——《PAR表演艺术》)

《坦塔罗斯》

编舞:伍国柱

音乐:Meredith Monk

灯光设计:陈建彰

服装设计:林秉豪

2000年3月8日首演于德国埃森福克旺学院,2001年4月5日由云门舞集2于台北新舞台演出。希腊神话中,坦塔罗斯触犯天条被罚永生喝不到水、尝不到鲜果。在Meredith Monk清冷的人声中,编舞家把恐慌、疏离、神经质的现代社会特质描绘得淋漓尽致。“令人屏息!”(——德国《新莱茵日报》)

《出游》

编舞:布拉瑞扬·帕格勒法

音乐:约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

灯光设计:李建常

服装设计:杨妤德

2000年2月23日首演于台北新舞台。在这出超现实舞作中,舞者穿衣,脱衣,徘徊在阴阳临界点,神秘、慑人,让纽约时报舞评家“渴望看到更多这位充满独创性编舞家的作品”。

《下回见》

编舞:黄翊

音乐:Aram Khachaturian

灯光设计:黄翊、陈建彰

服装制作:林彦融

2009年8月21日首演于台北新舞台。朝九晚五的上班族在哈察都量澎湃的小提琴协奏曲中,调情、嬉闹、擦枪走火,演变为全面战斗。这个作品有力地展示“黄翊无厘头的作风,以及对技巧的全盘掌控。”(——《台北时报》)

《墙》

编舞:郑宗龙

音乐:Michael Gordon

灯光设计:李建常

服装设计:林秉豪

2009年4月10日首演于台北新舞台。无止境的行进队伍不断拆解、重整,在作曲家Michael Gordon无止无休,赶尽杀绝的弦乐中累积了撼人的重量,直到那“墙明确地在你心中滋长。”(——《欧洲舞蹈杂志-伦敦》)