法国当地时间10月8日,日本建筑师安藤忠雄在巴黎的展览开幕,为了给朋友接风,保罗·安德鲁拖着病体参加了蓬皮杜艺术中心为安藤忠雄举行的晚宴。三日之后,保罗·安德鲁离世,享年80岁。

保罗·安德鲁因其为全世界50余座机场规划设计而声名远播。而对于中国人而言,真正知晓保罗·安德鲁的名字,还是因为北京的国家大剧院。

除了建筑设计外,安德鲁还写作、绘画,在其一生中,“创造”是他最为热爱的词汇。安德鲁生前告诉人们,建筑是有生命的,它将持续发展、变化、衍生,从而实现多种形式的表达。从建筑师手里出来的建筑还不够完整,余下的部分要等待自然去完成,留给光线,留待时间和季节的交替,听任风雨和沧桑的变化,直到最终完成,才能与众不同,充满生机。

因此,虽然安德鲁已经离世,但是他的生命却会由他的作品继续在这个世界延续、丰满下去。

29岁设计了戴高乐机场

保罗·安德鲁1938年生于法国波尔多市附近的冈戴昂,法国是世界上第一个创办工程教育的国家,安德鲁接受的正是有着三百年传统的法国工程师教育。

安德鲁1961年毕业于法国高等工科学校;1963年毕业于世界上第一所工程技术大学——创立于1747年的法国国立路桥学院,成为一名土木工程师,并进入巴黎机场公司工作;1968年毕业于巴黎美术学院,获国家建筑师文凭。这三所不同类型的法国顶级大学在工程技术、土木工程和艺术的三栖专业背景为他从事涉及复杂的艺术和工程技术问题的建筑设计奠定了坚实的基础。也因此,安德鲁29岁便设计了戴高乐机场,在世人看来是不同凡响的行为,对安德鲁本人来说其实不过是“水到渠成”。

不过,保罗·安德鲁并非是一开始就想做一位建筑师的,在其《保罗·安德鲁建筑回忆录》一书中(该书2015年由中信出版社出版),安德鲁讲述自己决心成为建筑师的想法产生于“一瞬间”,那时20岁的安德鲁开始思考自己的人生该如何度过:“科学、艺术,这两样都吸引我。对于前者,我知之甚少,对于后者,我一无所知。然而,无知者无畏,哪一样我都不想放弃。为什么不能两者兼得呢?难道就没有两者融合的领域吗?”

因为感觉建筑应该是两者融合的领域,安德鲁开始接触,进而爱上建筑。“先是出于推断,接着是欲望,然后是热情、劳心劳力,甚至在到达某个点之后,是坚持。”

安德鲁说对于那些不确定要做什么,只想以最快方式赚到最多钱的年轻人而言,建筑师不是一个令人羡慕的职业:“这是一个占据了,甚至可以说是霸占了你生活的职业,但是同样,如果你愿意完全投入其中,它也会给你的生命带来一种意义。因为那时,你的生命会由焦躁恢复平静,沮丧渐被遗忘,欣喜不再是必要的时刻,会有建筑与世界融为一体的时刻,会有幸福的时刻。”

在安德鲁看来,从某一天起就成为建筑师这样的事是不会出现的,就像一个人不会从某一天起就成为画家或者诗人,所谓成为建筑师,只能是一天一天地向着这个目标靠近。于是,50年来,安德鲁随身必带的是笔记本,他每天都会在笔记本上画图记写笔记,有人说,他也许是当今世界上画草图最多、记笔记最勤快的一位建筑师,累计写了一万两千页笔记,画了五六万幅草图。这些笔记和草图里面有他的工作方法和思考,从构思的雏形到造型,与业主和评委的交流,设计方案时的兴奋和沮丧。

在设计国家大剧院时,他的第一张图是在1998年4月21日画的,最后一张图是在2007年9月5日画的,安德鲁的要求是必须把一切都画下来,门把手、灯、座椅,要画出所有细节。

也曾饱受争议“满脸委屈”

1967年,年仅29岁的保罗·安德鲁,设计了圆形的巴黎查尔斯·戴高乐机场候机楼,这个设计重新诠释了机场内部的空间感受的同时,也解决了传统机场的人车交通系统和物流系统存在的问题。机场建设历经30余年,被誉为“有着高品质的完成度和撼人心魄的感染力”,是保罗·安德鲁的代表作之一。此后,他又陆续设计了印度尼西亚雅加达机场、埃及开罗机场、坦桑尼亚达累斯萨拉姆机场、日本大阪关西机场、文莱机场、上海浦东新机场等50多座机场,成为世界上最为重要的机场设计建筑师。

荣誉等身的同时却也让保罗·安德鲁“压力山大”,建筑师绝非像艺术家那样可以浪漫潇洒。保罗·安德鲁的朋友、中国科学院院士、法国建筑科学院院士郑时龄曾经形容建筑师们要“勤勉如蚂蚁,旅行频繁如蜜蜂,学识渊博如博学家,反应敏捷如美洲豹,口若悬河如演说家”。

保罗·安德鲁也自叹建筑师这一行并不比其他行业带来更多乐趣,限制多如牛毛,责任重大,不敢稍有松怠,每分每秒都要战斗。只有经过无数次的构思与分析、无数次的成功与失败,经过炉火纯青的千锤百炼,才能孕育出一名杰出的建筑师,然后才能有卓越的构思跃然于图纸之上。

回顾自己的职业生涯,保罗·安德鲁表示,设计和质量一直是他最关注的两个焦点,而这两点,也让他饱受“毁誉参半”的煎熬。

2004年5月,巴黎戴高乐机场2E航站楼候机廊桥的一处拱形混凝土屋顶突然塌落,发生人员伤亡,震惊世界。2E航站楼2003年6月25日才交付使用,总耗资7.5亿欧元,采用了当代最时尚的设计理念,融入了隧道和桥梁的建造技术,连接候机厅和登机口的走廊犹如一个通体透明的隧道。由于其“超现代化”的设计和基础设施,被誉为法国高科技的骄傲和对外展示的窗口。但是这一事故却将保罗·安德鲁一下子推上了风口浪尖,并波及安德鲁在中国国内的设计项目。郑时龄曾在为《保罗·安德鲁建筑回忆录》所做的序中写道:“他从北京来到上海的那天,满脸委屈。”

同样,安德鲁在设计国家大剧院时也曾经饱受质疑,安德鲁后来说:“这个项目既难做又受到了很多的批评和质疑,我做起来也非常吃力。但是我觉得这是一件好事,如果我们不对文化建筑提出质疑和讨论,那我们还要讨论什么呢?我们在讨论、争论的过程当中不妥协,这也是一件好事。我当时没有妥协,因为我的业主是非常出色的业主,他对我百分之百信任,而且给了我很多的帮助。”

对于国家大剧院选择外国建筑师设计,安德鲁说:“从建筑学的角度来说,犹如从国籍和更多的角度来说,我相信土地的权利,而不是出生的权利。种子从哪里来并不重要,到最后具有重要性的是种子在哪里破土而出,长大,扎根,生活。”关于剧院是否“传统”及如何具有“中国味道”,安德鲁说:“国家大剧院有中国味道吗?有,因为它只能在中国建造起来。”

设计国家大剧院的灵感是种子

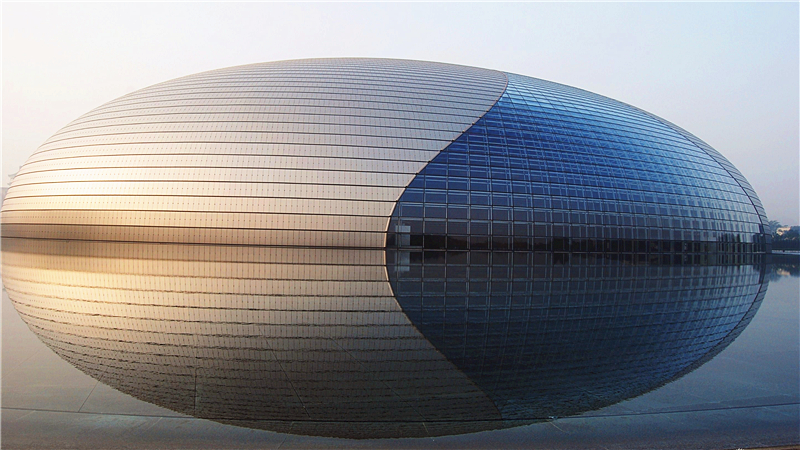

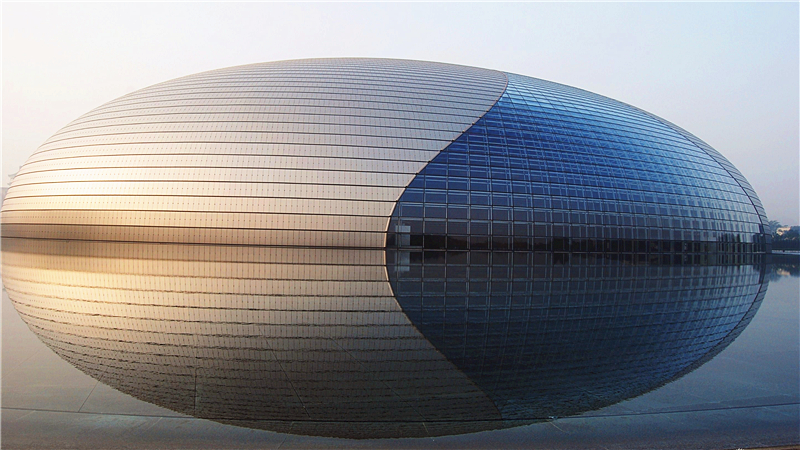

保罗·安德鲁在中国的作品最早是从上海的浦东国际机场起步的,但是,他在中国的最高成就当推国家大剧院,安德鲁为这座剧院倾注了10年的心血。

1998年,保罗·安德鲁偶然间看到了国家大剧院设计竞标的消息,就和清华的朋友们说试试吧。最终,安德鲁从包括10个国家、36个设计单位、69个竞标方案、著名建筑设计师云集的残酷竞争中成功突围,而赋予安德鲁设计灵感的是猴面包树的种子。

安德鲁解释说:“我想在中国的传统中做一些突破,中国国家大剧院应该像一颗能孕育生命的种子,并最终生发为一块梦想之地。同时,它也将成为每一个走进剧院的人的艺术沃土。大剧院要表达的是内在的活力,是在外部宁静笼罩下的内部生机。人们也可以把它比喻成一个‘蛋壳’,永远孕育着生命,永远有精彩破壳而出。这就是我的设计灵魂——外壳、生命和开放。”

有趣的是,安德鲁的第一个设计戴高乐机场即是圆形,国家大剧院也是圆形,说起这个巧合,安德鲁也表示自己设计像一些作家的作品一样,有一个母题,就是圆形的结构,不知这算不算我的一个情结。”

国家大剧院从招标一直到投入使用一共10年,这10年来,安德鲁几乎每个月都来中国,他会在城市里闲逛,他和许多中国人一起工作。他觉得社会的节奏变得越来越快,人们则需要耐心,学会如何慢慢地走,他想让他的建筑慢慢地,以非常柔和的方式逐渐出现,“我不希望我的建筑对周边环境造成一种侵略感或者攻击感。这么一个庞然大物的建筑不能非常显眼,我希望通过一些树、景观,使得这个建筑不让行人一眼就能看到,希望走一点路转几个弯才能看到。”

2007年9月25日,中国国家大剧院首度亮相,如今这座“城市中的剧院”早已成为北京的地标建筑,之前所有关于保罗·安德鲁的争议也烟消云散。安德鲁也终于可以自豪地说,他们建造的是属于未来的建筑:“我觉得,建筑并不需要太过于迎合当地的传统文化,我不希望它仅仅是中国式的。我对中国文化恐怕永远也不敢说懂了,建筑师也不可能在对某国的文化真正懂了之后才去那里设计、工作。即使对法国文化,我也不敢说我已经懂了。建筑艺术也像文学、音乐等艺术一样,首先是一种创作创新,复制、抄袭、模仿都不是建筑师应该做的,那是工匠做的。艺术创作没有也不应该有任何国界。”

72岁开始学习绘画

安德鲁写过儿时的一个故事:“小时候,妈妈带我们兄弟姐妹到田里玩儿,我发现了一只雏鸟。我把它放在手心好一会儿,它一动不动。我一边用手指抚摸着它的背部,一边将它展示给其他人看。因为它还不会飞翔,所以它是我的。我将照料它,多幸福。我把它这样护在手心,护了多久?今天想起来真是好长一段时间。后来,我妈妈让我抬起手臂张开手,它就从我手心飞走了。多快乐,它飞了起来;多悲伤,它再没回来。”安德鲁说:“项目也是如此离我们而去的。我们摊开手心,它们飞起来,它们离开我们,而我们不知道是快乐还是悲伤。”

或许也是这份不知“快乐还是悲伤”的情绪,让安德鲁在完成国家大剧院的设计后,有了新的想法:“如此重要、如此激动人心的项目,在我恐怕是最后一个了。有什么理由还继续做建筑呢?我想去画画、写作,不再去想建筑的事,彻底不再理会它了。”

于是,72岁的安德鲁画起了抽象画,甚至还在中国举办了其个人绘画作品展。他说,“正是为了绘画,我才去学了建筑,我觉得绘画这门艺术恰好和科学的贡献是互补的,我学建筑的决定是为了艺术的理想,之后我被建筑所吸引,它占据了我的整个人生。像我这样72岁才开始画画,永远比不上15岁学艺的画家,但是我愿意在绘画中传达我50年的目光。”

安德鲁用纸和丙烯机进行创作,他将纸揉皱,观察它形成的肌理、纹路和褶皱:“我先铺开一张纸,脑海里想这张画可能是黑色的,可能还有点红色,我就开始上色,差不多的时候,我在上面叠加一张纸,把这张纸弄湿,下面的颜色会渗透过来,产生一些肌理感,这是事先不会预知的一些东西。这个操作步骤对于我来说并不重要,反而整个过程的无法预料性和惊喜一直发生着。”

在安德鲁看来,建筑师和艺术家一样,保持灵感的办法就是保持好奇心,总是不满足,总是要追根究底。“于是,他们常常有着奇遇,发现,创造更多更多,永无止境。在这追寻的过程中,他们乐于与大家分享,分享美——理解之美,凝聚之美,思想之美。这种美,在绵长、静谧、间或闪烁的光线中诞生,却往往令人惊喜,让人耳目一新。所有我们称之为有用的物品,所有引发和满足我们日常生活中种种微小欲望的东西,只不过是那光线在远处的反光。一晃50多年过去了,我设计了许多作品,经绘制、建造、书写,遍布世界各地。欲望并没有离我而去,我已经学会了认同它、定义它。我似乎更乐意说,是欲望引导着我,它确实是在引领我。它耗尽了我的生命。我需要重新再活上一次,甚至两次。”

的确,作为杰出的工程师、建筑师、诗人、作家、画家,一次人生对安德鲁来说需要以“只争朝夕”来形容,所以,安德鲁生前说自己会一直继续工作,“盛满资料的纸板盒足以向我说明这点。继续下去,就好像玩具一直要动到发条完全松开或者电池耗尽,就好像地球卫星,绕着地球运行无数圈,直至残骸落回地球。”

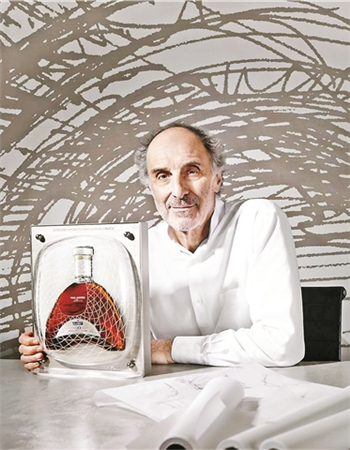

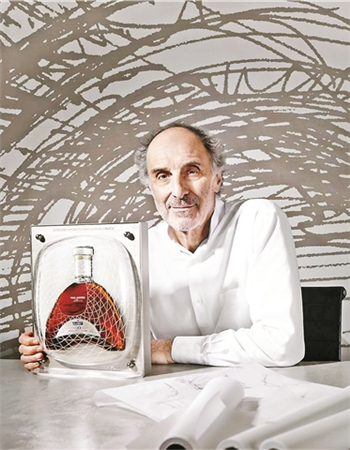

保罗·安德鲁画作。

保罗·安德鲁因其为全世界50余座机场规划设计而声名远播。而对于中国人而言,真正知晓保罗·安德鲁的名字,还是因为北京的国家大剧院。

除了建筑设计外,安德鲁还写作、绘画,在其一生中,“创造”是他最为热爱的词汇。安德鲁生前告诉人们,建筑是有生命的,它将持续发展、变化、衍生,从而实现多种形式的表达。从建筑师手里出来的建筑还不够完整,余下的部分要等待自然去完成,留给光线,留待时间和季节的交替,听任风雨和沧桑的变化,直到最终完成,才能与众不同,充满生机。

因此,虽然安德鲁已经离世,但是他的生命却会由他的作品继续在这个世界延续、丰满下去。

保罗·安德鲁。

29岁设计了戴高乐机场

保罗·安德鲁1938年生于法国波尔多市附近的冈戴昂,法国是世界上第一个创办工程教育的国家,安德鲁接受的正是有着三百年传统的法国工程师教育。

安德鲁1961年毕业于法国高等工科学校;1963年毕业于世界上第一所工程技术大学——创立于1747年的法国国立路桥学院,成为一名土木工程师,并进入巴黎机场公司工作;1968年毕业于巴黎美术学院,获国家建筑师文凭。这三所不同类型的法国顶级大学在工程技术、土木工程和艺术的三栖专业背景为他从事涉及复杂的艺术和工程技术问题的建筑设计奠定了坚实的基础。也因此,安德鲁29岁便设计了戴高乐机场,在世人看来是不同凡响的行为,对安德鲁本人来说其实不过是“水到渠成”。

不过,保罗·安德鲁并非是一开始就想做一位建筑师的,在其《保罗·安德鲁建筑回忆录》一书中(该书2015年由中信出版社出版),安德鲁讲述自己决心成为建筑师的想法产生于“一瞬间”,那时20岁的安德鲁开始思考自己的人生该如何度过:“科学、艺术,这两样都吸引我。对于前者,我知之甚少,对于后者,我一无所知。然而,无知者无畏,哪一样我都不想放弃。为什么不能两者兼得呢?难道就没有两者融合的领域吗?”

因为感觉建筑应该是两者融合的领域,安德鲁开始接触,进而爱上建筑。“先是出于推断,接着是欲望,然后是热情、劳心劳力,甚至在到达某个点之后,是坚持。”

安德鲁说对于那些不确定要做什么,只想以最快方式赚到最多钱的年轻人而言,建筑师不是一个令人羡慕的职业:“这是一个占据了,甚至可以说是霸占了你生活的职业,但是同样,如果你愿意完全投入其中,它也会给你的生命带来一种意义。因为那时,你的生命会由焦躁恢复平静,沮丧渐被遗忘,欣喜不再是必要的时刻,会有建筑与世界融为一体的时刻,会有幸福的时刻。”

在安德鲁看来,从某一天起就成为建筑师这样的事是不会出现的,就像一个人不会从某一天起就成为画家或者诗人,所谓成为建筑师,只能是一天一天地向着这个目标靠近。于是,50年来,安德鲁随身必带的是笔记本,他每天都会在笔记本上画图记写笔记,有人说,他也许是当今世界上画草图最多、记笔记最勤快的一位建筑师,累计写了一万两千页笔记,画了五六万幅草图。这些笔记和草图里面有他的工作方法和思考,从构思的雏形到造型,与业主和评委的交流,设计方案时的兴奋和沮丧。

在设计国家大剧院时,他的第一张图是在1998年4月21日画的,最后一张图是在2007年9月5日画的,安德鲁的要求是必须把一切都画下来,门把手、灯、座椅,要画出所有细节。

戴高乐机场。

也曾饱受争议“满脸委屈”

1967年,年仅29岁的保罗·安德鲁,设计了圆形的巴黎查尔斯·戴高乐机场候机楼,这个设计重新诠释了机场内部的空间感受的同时,也解决了传统机场的人车交通系统和物流系统存在的问题。机场建设历经30余年,被誉为“有着高品质的完成度和撼人心魄的感染力”,是保罗·安德鲁的代表作之一。此后,他又陆续设计了印度尼西亚雅加达机场、埃及开罗机场、坦桑尼亚达累斯萨拉姆机场、日本大阪关西机场、文莱机场、上海浦东新机场等50多座机场,成为世界上最为重要的机场设计建筑师。

荣誉等身的同时却也让保罗·安德鲁“压力山大”,建筑师绝非像艺术家那样可以浪漫潇洒。保罗·安德鲁的朋友、中国科学院院士、法国建筑科学院院士郑时龄曾经形容建筑师们要“勤勉如蚂蚁,旅行频繁如蜜蜂,学识渊博如博学家,反应敏捷如美洲豹,口若悬河如演说家”。

保罗·安德鲁也自叹建筑师这一行并不比其他行业带来更多乐趣,限制多如牛毛,责任重大,不敢稍有松怠,每分每秒都要战斗。只有经过无数次的构思与分析、无数次的成功与失败,经过炉火纯青的千锤百炼,才能孕育出一名杰出的建筑师,然后才能有卓越的构思跃然于图纸之上。

回顾自己的职业生涯,保罗·安德鲁表示,设计和质量一直是他最关注的两个焦点,而这两点,也让他饱受“毁誉参半”的煎熬。

2004年5月,巴黎戴高乐机场2E航站楼候机廊桥的一处拱形混凝土屋顶突然塌落,发生人员伤亡,震惊世界。2E航站楼2003年6月25日才交付使用,总耗资7.5亿欧元,采用了当代最时尚的设计理念,融入了隧道和桥梁的建造技术,连接候机厅和登机口的走廊犹如一个通体透明的隧道。由于其“超现代化”的设计和基础设施,被誉为法国高科技的骄傲和对外展示的窗口。但是这一事故却将保罗·安德鲁一下子推上了风口浪尖,并波及安德鲁在中国国内的设计项目。郑时龄曾在为《保罗·安德鲁建筑回忆录》所做的序中写道:“他从北京来到上海的那天,满脸委屈。”

同样,安德鲁在设计国家大剧院时也曾经饱受质疑,安德鲁后来说:“这个项目既难做又受到了很多的批评和质疑,我做起来也非常吃力。但是我觉得这是一件好事,如果我们不对文化建筑提出质疑和讨论,那我们还要讨论什么呢?我们在讨论、争论的过程当中不妥协,这也是一件好事。我当时没有妥协,因为我的业主是非常出色的业主,他对我百分之百信任,而且给了我很多的帮助。”

对于国家大剧院选择外国建筑师设计,安德鲁说:“从建筑学的角度来说,犹如从国籍和更多的角度来说,我相信土地的权利,而不是出生的权利。种子从哪里来并不重要,到最后具有重要性的是种子在哪里破土而出,长大,扎根,生活。”关于剧院是否“传统”及如何具有“中国味道”,安德鲁说:“国家大剧院有中国味道吗?有,因为它只能在中国建造起来。”

巴黎新凯旋门。

设计国家大剧院的灵感是种子

保罗·安德鲁在中国的作品最早是从上海的浦东国际机场起步的,但是,他在中国的最高成就当推国家大剧院,安德鲁为这座剧院倾注了10年的心血。

1998年,保罗·安德鲁偶然间看到了国家大剧院设计竞标的消息,就和清华的朋友们说试试吧。最终,安德鲁从包括10个国家、36个设计单位、69个竞标方案、著名建筑设计师云集的残酷竞争中成功突围,而赋予安德鲁设计灵感的是猴面包树的种子。

安德鲁解释说:“我想在中国的传统中做一些突破,中国国家大剧院应该像一颗能孕育生命的种子,并最终生发为一块梦想之地。同时,它也将成为每一个走进剧院的人的艺术沃土。大剧院要表达的是内在的活力,是在外部宁静笼罩下的内部生机。人们也可以把它比喻成一个‘蛋壳’,永远孕育着生命,永远有精彩破壳而出。这就是我的设计灵魂——外壳、生命和开放。”

有趣的是,安德鲁的第一个设计戴高乐机场即是圆形,国家大剧院也是圆形,说起这个巧合,安德鲁也表示自己设计像一些作家的作品一样,有一个母题,就是圆形的结构,不知这算不算我的一个情结。”

国家大剧院从招标一直到投入使用一共10年,这10年来,安德鲁几乎每个月都来中国,他会在城市里闲逛,他和许多中国人一起工作。他觉得社会的节奏变得越来越快,人们则需要耐心,学会如何慢慢地走,他想让他的建筑慢慢地,以非常柔和的方式逐渐出现,“我不希望我的建筑对周边环境造成一种侵略感或者攻击感。这么一个庞然大物的建筑不能非常显眼,我希望通过一些树、景观,使得这个建筑不让行人一眼就能看到,希望走一点路转几个弯才能看到。”

2007年9月25日,中国国家大剧院首度亮相,如今这座“城市中的剧院”早已成为北京的地标建筑,之前所有关于保罗·安德鲁的争议也烟消云散。安德鲁也终于可以自豪地说,他们建造的是属于未来的建筑:“我觉得,建筑并不需要太过于迎合当地的传统文化,我不希望它仅仅是中国式的。我对中国文化恐怕永远也不敢说懂了,建筑师也不可能在对某国的文化真正懂了之后才去那里设计、工作。即使对法国文化,我也不敢说我已经懂了。建筑艺术也像文学、音乐等艺术一样,首先是一种创作创新,复制、抄袭、模仿都不是建筑师应该做的,那是工匠做的。艺术创作没有也不应该有任何国界。”

国家大剧院。

72岁开始学习绘画

安德鲁写过儿时的一个故事:“小时候,妈妈带我们兄弟姐妹到田里玩儿,我发现了一只雏鸟。我把它放在手心好一会儿,它一动不动。我一边用手指抚摸着它的背部,一边将它展示给其他人看。因为它还不会飞翔,所以它是我的。我将照料它,多幸福。我把它这样护在手心,护了多久?今天想起来真是好长一段时间。后来,我妈妈让我抬起手臂张开手,它就从我手心飞走了。多快乐,它飞了起来;多悲伤,它再没回来。”安德鲁说:“项目也是如此离我们而去的。我们摊开手心,它们飞起来,它们离开我们,而我们不知道是快乐还是悲伤。”

或许也是这份不知“快乐还是悲伤”的情绪,让安德鲁在完成国家大剧院的设计后,有了新的想法:“如此重要、如此激动人心的项目,在我恐怕是最后一个了。有什么理由还继续做建筑呢?我想去画画、写作,不再去想建筑的事,彻底不再理会它了。”

于是,72岁的安德鲁画起了抽象画,甚至还在中国举办了其个人绘画作品展。他说,“正是为了绘画,我才去学了建筑,我觉得绘画这门艺术恰好和科学的贡献是互补的,我学建筑的决定是为了艺术的理想,之后我被建筑所吸引,它占据了我的整个人生。像我这样72岁才开始画画,永远比不上15岁学艺的画家,但是我愿意在绘画中传达我50年的目光。”

保罗·安德鲁画作。

安德鲁用纸和丙烯机进行创作,他将纸揉皱,观察它形成的肌理、纹路和褶皱:“我先铺开一张纸,脑海里想这张画可能是黑色的,可能还有点红色,我就开始上色,差不多的时候,我在上面叠加一张纸,把这张纸弄湿,下面的颜色会渗透过来,产生一些肌理感,这是事先不会预知的一些东西。这个操作步骤对于我来说并不重要,反而整个过程的无法预料性和惊喜一直发生着。”

在安德鲁看来,建筑师和艺术家一样,保持灵感的办法就是保持好奇心,总是不满足,总是要追根究底。“于是,他们常常有着奇遇,发现,创造更多更多,永无止境。在这追寻的过程中,他们乐于与大家分享,分享美——理解之美,凝聚之美,思想之美。这种美,在绵长、静谧、间或闪烁的光线中诞生,却往往令人惊喜,让人耳目一新。所有我们称之为有用的物品,所有引发和满足我们日常生活中种种微小欲望的东西,只不过是那光线在远处的反光。一晃50多年过去了,我设计了许多作品,经绘制、建造、书写,遍布世界各地。欲望并没有离我而去,我已经学会了认同它、定义它。我似乎更乐意说,是欲望引导着我,它确实是在引领我。它耗尽了我的生命。我需要重新再活上一次,甚至两次。”

的确,作为杰出的工程师、建筑师、诗人、作家、画家,一次人生对安德鲁来说需要以“只争朝夕”来形容,所以,安德鲁生前说自己会一直继续工作,“盛满资料的纸板盒足以向我说明这点。继续下去,就好像玩具一直要动到发条完全松开或者电池耗尽,就好像地球卫星,绕着地球运行无数圈,直至残骸落回地球。”

保罗·安德鲁画作。